Die Arbeitswelt wird zunehmend komplexer, schneller und fordernder. Für viele Beschäftigte bedeutet dies eine dauerhafte Belastung, die über das normale Maß hinausgeht. Psychische und physische Überlastung sind keine Randerscheinungen mehr, sondern betreffen weite Teile der Arbeitsbevölkerung. In solchen Situationen kann eine Überlastungsanzeige ein wirksames Instrument sein, um Verantwortung abzugeben, Schutz zu erlangen und auf Missstände aufmerksam zu machen. Doch wie funktioniert eine solche Anzeige, wann ist sie sinnvoll, und welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten?

Die rechtliche Grundlage der Überlastungsanzeige

Damit eine Überlastungsanzeige im Job wirksam und rechtssicher ist, muss sie sich auf geltende gesetzliche Grundlagen stützen. Nur wer die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen kennt, kann das Instrument zielgerichtet einsetzen und sich zugleich vor möglichen Konsequenzen schützen. Dieser Abschnitt beleuchtet die juristischen Fundamente, auf denen eine Überlastungsanzeige basiert.

Arbeitsschutz und Fürsorgepflicht des Arbeitgebers

Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, die Gesundheit ihrer Beschäftigten zu schützen. Diese Pflicht ergibt sich unter anderem aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Kommt es zu einer Überlastung, liegt nicht allein die Verantwortung beim Arbeitnehmer – vielmehr ist der Arbeitgeber zur Gefährdungsbeurteilung und zur Abhilfe verpflichtet. Die Überlastungsanzeige dient hier als wichtiges Mittel, um auf bestehende Risiken aufmerksam zu machen.

Keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen bei korrekter Abgabe

Eine korrekt verfasste Überlastungsanzeige stellt keine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung dar. Im Gegenteil: Sie schützt Arbeitnehmer davor, für Fehler verantwortlich gemacht zu werden, die durch objektive Überlastung entstehen. Voraussetzung dafür ist, dass die Anzeige sachlich, schriftlich und auf die tatsächlichen Arbeitsbedingungen bezogen formuliert wird.

Gründe für eine Gefährdungsanzeige

Nicht jede anstrengende Phase im Berufsalltag rechtfertigt sofort eine Überlastungsanzeige. Dennoch gibt es konkrete Anzeichen und wiederkehrende Situationen, die auf eine strukturelle Überforderung hindeuten. Hier wird erläutert, wann eine Überlastung vorliegt und welche typischen Auslöser eine Anzeige sinnvoll und notwendig machen.

Anhaltender Zeitdruck und unrealistische Zielvorgaben

Dauerhafter Zeitdruck, ständige Überstunden oder nicht erfüllbare Projektziele sind klassische Indikatoren für Überlastung. Wenn Arbeitsaufgaben quantitativ oder qualitativ nicht mehr zu bewältigen sind, drohen Fehler, Krankheit und langfristige Leistungsunfähigkeit. In solchen Fällen signalisiert eine Überlastungsanzeige nicht nur Schutzbedürfnis, sondern auch Handlungsbedarf auf organisatorischer Ebene.

Personalmangel und Aufgabenhäufung

Wird das Arbeitspensum durch Fluktuation, Krankheit oder strukturellen Personalmangel nicht angepasst, geraten verbleibende Mitarbeitende unter zunehmenden Druck. Oft wird dabei erwartet, dass dieselbe Arbeit mit weniger Personal erledigt wird. Eine Überlastungsanzeige kann hier die systemische Überforderung deutlich machen und notwendige Umverteilungen oder Neueinstellungen anstoßen.

Gesundheitliche Gefährdung und Burn-out-Symptome

Zeigen sich erste Anzeichen von Erschöpfung, Schlaflosigkeit oder Konzentrationsproblemen, ist das ein ernst zu nehmender Warnhinweis für eine Arbeitsüberlastung. Wer trotz dieser Signale weiterarbeitet, gefährdet langfristig seine Sicherheit und Gesundheit. Eine Überlastungsanzeige hilft, Verantwortung abzugeben und frühzeitig gegenzusteuern – bevor ernsthafte psychische oder körperliche Erkrankungen entstehen.

Aufbau und Inhalte einer Überlastungsanzeige

Damit eine Überlastungsanzeige ernst genommen wird und ihre Schutzwirkung entfalten kann, sollte sie gewissen inhaltlichen und formalen Kriterien entsprechen. Der folgende Abschnitt zeigt auf, wie eine Anzeige korrekt aufgebaut ist und welche Informationen unbedingt enthalten sein sollten, um Klarheit und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.

Die richtige Form: schriftlich und konkret

Eine wirksame Überlastungsanzeige muss schriftlich erfolgen. Sie sollte klar, sachlich und möglichst präzise die aktuelle Arbeitssituation beschreiben. Allgemeine Formulierungen reichen nicht aus – stattdessen sollten konkrete Aufgaben, Zeiträume und Auswirkungen benannt werden. Ziel ist es, den Vorgesetzten die Einschätzung der Situation zu erleichtern und Handlungsbedarf sichtbar zu machen.

Wesentliche Inhalte und Struktur

Eine vollständige Überlastungsanzeige umfasst folgende Elemente:

- Beschreibung der aktuellen Aufgabenlast

- Zeitliche Einordnung (Seit wann besteht die Überlastung?)

- Auswirkungen auf die Arbeitsqualität und Gesundheit

- Hinweise auf bereits erfolgte Gespräche oder Bitten um Entlastung

- Konkrete Aufforderung zur Prüfung und Abhilfe durch den Arbeitgeber

Eine klare Gliederung hilft, die Ernsthaftigkeit und Professionalität der Anzeige zu unterstreichen.

Beispielhafte Formulierung

Ein beispielhafter Einstieg könnte wie folgt lauten:

„Hiermit zeige ich an, dass ich meine aktuellen Arbeitsaufgaben aufgrund der gestiegenen Anforderungen in der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit nicht mehr vollständig, sorgfältig und fehlerfrei erfüllen kann. Ich sehe dadurch die Qualität meiner Arbeit sowie meine Gesundheit gefährdet und bitte um kurzfristige Prüfung und geeignete Maßnahmen zur Entlastung.“

Reaktionen und Pflichten des Arbeitgebers

Nach dem Einreichen einer Überlastungsanzeige liegt es beim Arbeitgeber, angemessen auf die Situation zu reagieren. Welche Rechte und Pflichten dabei zum Tragen kommen und welche Maßnahmen zur Abhilfe möglich und erforderlich sind, wird in diesem Abschnitt dargestellt. Denn eine Überlastungsanzeige entfaltet ihre Wirkung nicht im luftleeren Raum.

Prüfungspflicht und Maßnahmen zur Entlastung

Nach Eingang der Überlastungsanzeige ist der Arbeitgeber verpflichtet, die geschilderte Situation zu prüfen. In vielen Fällen müssen konkrete Maßnahmen eingeleitet werden – etwa die Priorisierung von Aufgaben, die Umverteilung von Verantwortlichkeiten oder die personelle Verstärkung. Ignoriert der Arbeitgeber die Anzeige, kann dies haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, insbesondere bei daraus resultierenden Fehlern oder Schäden.

Dokumentation und Nachweisführung

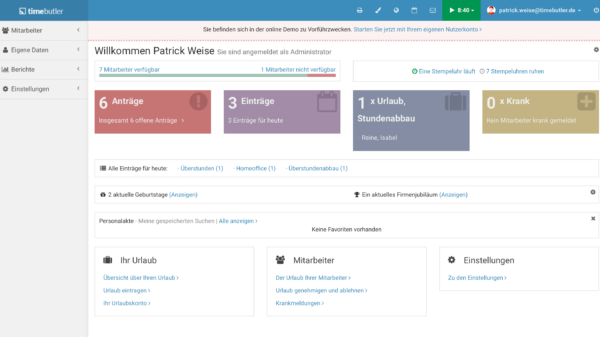

Arbeitgeber sind angehalten, eingegangene Überlastungsanzeigen zu dokumentieren und ihre Reaktion darauf festzuhalten. Auch für Beschäftigte empfiehlt es sich, eine Kopie der Anzeige aufzubewahren oder sie über nachweisbare Kanäle (z. B. E-Mail mit Lesebestätigung) zu übermitteln. So kann im Konfliktfall belegt werden, dass auf Missstände hingewiesen wurde.

Die Rolle des Betriebsrats

Der Betriebsrat kann bei Überlastung eine unterstützende und vermittelnde Funktion einnehmen. Er agiert als Sprachrohr der Beschäftigten und kann sowohl beratend als auch initiierend tätig werden. Im Folgenden wird erklärt, wie der Betriebsrat konkret unterstützen kann und welche Möglichkeiten ihm zur Verfügung stehen, um die Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern.

https://unsplash.com/de/fotos/schwarze-burorollstuhle-auf-braunem-teppich-yLdKV70P4kw

Unterstützung und Vermittlung

Der Betriebsrat hat die Aufgabe, die Interessen der Beschäftigten zu vertreten – auch im Hinblick auf Überlastung. Wer eine Überlastungsanzeige einreichen möchte, kann sich vorab an den Betriebsrat wenden und sich beraten lassen. In vielen Fällen kann der Betriebsrat die Formulierung unterstützen oder sogar die Überlastung als betriebliches Problem ansprechen.

Initiativen für bessere Arbeitsbedingungen

Über individuelle Anzeigen hinaus kann der Betriebsrat auch strukturell gegen Überlastung vorgehen. Dazu gehört die Initiierung von Gefährdungsbeurteilungen, die Forderung nach zusätzlichen Ressourcen oder die Thematisierung im Wirtschaftsausschuss. Eine Überlastungsanzeige kann somit auch Impulsgeber für weitergehende betriebliche Verbesserungen sein.

Was eine Überlastungsanzeige nicht ist

Rund um das Thema Überlastungsanzeige bestehen viele Missverständnisse. Häufig wird sie mit einer Arbeitsverweigerung oder einem Kündigungsgrund gleichgesetzt. Dieser Abschnitt klärt auf, was eine Überlastungsanzeige nicht bewirkt, wo ihre Grenzen liegen und warum sie dennoch ein sinnvolles Mittel zur Absicherung ist.

Keine Verweigerung der Arbeit

Eine Überlastungsanzeige bedeutet nicht, dass die Arbeit niedergelegt wird. Beschäftigte müssen weiterhin zumutbare Aufgaben erfüllen – sie zeigen lediglich an, dass bestimmte Anforderungen unter den gegebenen Umständen nicht mehr zu bewältigen sind. Auch nach Abgabe der Anzeige gilt die arbeitsvertragliche Leistungspflicht, soweit sie zumutbar bleibt.

Kein Ersatz für Krankschreibung oder Kündigung

Wer akut erkrankt ist, sollte sich ärztlich krankschreiben lassen. Eine Überlastungsanzeige ersetzt keine medizinische Diagnose. Ebenso ist sie nicht gleichbedeutend mit einer Kündigung, sondern ein Schutzmechanismus innerhalb des bestehenden Arbeitsverhältnisses.

Keine Schuldzuweisung

Eine sachlich formulierte Überlastungsanzeige dient nicht der Schuldzuweisung, sondern dem Aufzeigen eines Problems. Sie sollte weder persönlich noch emotional verfasst werden, sondern sich auf die Arbeitsrealität beziehen. Das erhöht die Chancen auf eine konstruktive Reaktion und verhindert Eskalationen.

Psychologische Hürden und Ängste abbauen

Trotz Überlastung zögern viele Beschäftigte, eine entsprechende Anzeige zu stellen. Ängste vor negativen Konsequenzen, Unsicherheit über die Wirkung oder Schamgefühle spielen eine zentrale Rolle. Der folgende Abschnitt widmet sich diesen inneren Hürden und zeigt Wege auf, sie zu überwinden und selbstbewusst für die eigene Gesundheit einzustehen.

Angst vor Konsequenzen

Viele Beschäftigte fürchten, mit einer Überlastungsanzeige als unkooperativ oder überfordert zu gelten. Diese Angst ist weit verbreitet – aber unbegründet, wenn die Anzeige sachlich und begründet erfolgt. Arbeitgeber sind verpflichtet, solche Hinweise ernst zu nehmen. Eine offene Unternehmenskultur kann dazu beitragen, Überlastung als betriebliches Risiko und nicht als individuelles Versagen zu begreifen.

Stärkung der eigenen Position

Wer eine Überlastungsanzeige einreicht, übernimmt Verantwortung – für die Qualität der eigenen Arbeit und für die eigene Gesundheit. Das erfordert Mut, ist aber Ausdruck von Professionalität. Insbesondere in psychosozial belastenden Arbeitsumfeldern kann dieser Schritt auch zur Entlastung und Stabilisierung beitragen.

Prävention und frühzeitiges Handeln

Die beste Überlastungsanzeige ist die, die gar nicht nötig wird. Prävention beginnt lange bevor die Belastungsgrenze erreicht ist. In diesem Teil des Ratgebers werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie durch frühzeitige Kommunikation, Selbstreflexion und organisatorische Maßnahmen Überlastung vermieden oder zumindest reduziert werden kann.

Frühzeitige Kommunikation mit Vorgesetzten

Oft lassen sich Überlastungen vermeiden, wenn frühzeitig mit Vorgesetzten über zu hohe Arbeitsbelastung gesprochen wird. Ein offenes Gespräch, das vor der Eskalation geführt wird, kann helfen, Aufgaben realistisch zu priorisieren oder Unterstützung anzufordern. Die Überlastungsanzeige sollte daher als letztes Mittel verstanden werden – nach dem Ausschöpfen aller Gesprächsmöglichkeiten.

Persönliche Selbstfürsorge und Grenzen erkennen

Die beste Überlastungsanzeige ist die, die gar nicht notwendig wird. Wer achtsam mit den eigenen Ressourcen umgeht, rechtzeitig Pausen einplant und Aufgaben realistisch einschätzt, kann präventiv handeln. Dennoch liegt die Hauptverantwortung bei der Organisation – nicht beim Individuum. Persönliche Strategien ersetzen nicht die strukturelle Entlastung durch den Arbeitgeber.

Überlastungsanzeige in der Praxis – Erfahrungswerte und Handlungsspielräume

Die Theorie einer Überlastungsanzeige ist klar geregelt, doch wie gestaltet sich ihre Anwendung im realen Arbeitsumfeld? In der Praxis zeigen sich oft Unsicherheiten, wie und wann eine Überlastungsanzeige eingebracht werden sollte. Auch die Reaktionen von Vorgesetzten oder Kollegen können sehr unterschiedlich ausfallen – von Verständnis und konstruktivem Dialog bis hin zu Ablehnung oder Ignoranz. Deshalb ist es hilfreich, einen praxisnahen Blick auf typische Abläufe, Herausforderungen und Lösungsansätze zu werfen.

Viele Beschäftigte berichten, dass sich die Situation nach einer sachlich formulierten Anzeige tatsächlich verbessert hat – etwa durch die Umverteilung von Aufgaben, die Einstellung neuer Kolleginnen und Kollegen oder die Einführung besserer Priorisierungssysteme. In anderen Fällen waren mehrere Anläufe notwendig, bis der Ernst der Lage erkannt wurde. Entscheidend ist jedoch stets, dass Beschäftigte dokumentieren, wo und wann sie Überlastung angezeigt haben. Dies schafft Transparenz und kann im Ernstfall als Beweismittel dienen.

Zudem ist es hilfreich, sich im Vorfeld mit Kolleginnen und Kollegen oder dem Betriebsrat auszutauschen. So entsteht ein realistisches Bild der betrieblichen Belastungssituation und es kann gemeinsam überlegt werden, welche Form der Anzeige am wirkungsvollsten ist. Letztlich gilt: Auch wenn die erste Reaktion ausbleibt oder ablehnend ist, bedeutet das nicht, dass das Anliegen nicht gerechtfertigt ist. Geduld, Hartnäckigkeit und eine klare Argumentation sind Schlüsselfaktoren für den erfolgreichen Einsatz der Überlastungsanzeige im Alltag.

Zusammenfassung: Ein wirksames Instrument zur Absicherung

Eine Überlastungsanzeige ist mehr als eine formelle Mitteilung – sie ist ein klares Signal und ein Schutzmechanismus. Im abschließenden Abschnitt wird die Bedeutung dieses Instruments noch einmal zusammengefasst und herausgestellt, warum es sowohl Beschäftigten als auch Unternehmen langfristig zugutekommt.

Bedeutung für Arbeitnehmerschutz und Unternehmenskultur

Die Überlastungsanzeige ist mehr als nur ein Formblatt – sie ist ein essenzielles Mittel zur Wahrung von Gesundheit, Qualität und Rechtssicherheit. Richtig eingesetzt schützt sie Arbeitnehmer, signalisiert Handlungsbedarf und schafft Transparenz. Unternehmen profitieren langfristig von einer offenen Kultur im Umgang mit Belastungen.

Der Weg zur Entlastung beginnt mit einem Schritt

Ob Zeitdruck, Personalmangel oder gesundheitliche Warnsignale: Die Überlastungsanzeige bietet einen klaren, strukturierten Weg, um mit beruflicher Überforderung professionell umzugehen. Wer diesen Weg beschreitet, stärkt nicht nur sich selbst – sondern auch das Bewusstsein für gesunde Arbeitsbedingungen insgesamt.