Historische Gebäude üben seit jeher eine enorme Faszination auf Menschen aus. Sie sind stille Zeugen vergangener Zeiten, Träger von Geschichten und ein wichtiger Teil unseres kulturellen Erbes. Von mittelalterlichen Burgen über prächtige Industriedenkmäler bis hin zu charmanten Fachwerkhäusern – sie alle verdienen es, erhalten zu werden.

Doch genau diese Bewahrung stellt ihre Eigentümer oft vor große finanzielle Herausforderungen. Hohe Sanierungskosten, strenge Denkmalschutzauflagen und der stetige Instandhaltungsaufwand können schnell zur Belastung werden.

Der Wandel ist jedoch im Gange. Immer mehr Investoren und kreative Köpfe sehen in diesen Denkmälern nicht nur ein Erbe, sondern vor allem ein enormes wirtschaftliches Potenzial. Der Trend geht weg vom reinen Schutzobjekt hin zum aktiven Wirtschaftsfaktor.

Es geht darum, die historische Substanz zu respektieren und sie gleichzeitig durch eine kluge Umnutzung fit für das 21. Jahrhundert zu machen. So verwandelt sich das einst schützenswerte Denkmal in ein profitables Markenzeichen.

Die Magie der Umnutzung: mehr als nur Stein und Mörtel

Der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg historischer Bauten liegt in der kreativen Umnutzung. Es reicht nicht, ein altes Gebäude einfach nur zu restaurieren; man muss ihm eine neue, tragfähige Funktion geben, die zum Standort und zur Bausubstanz passt. Dabei entstehen oft faszinierende Konzepte, die das Beste aus zwei Welten vereinen: die Authentizität der Geschichte und die Anforderungen der Moderne.

Erfolgreiche Projekte verwandeln:

- alte Fabrikhallen in moderne Lofts, Galerien oder trendige Coworking-Spaces.

- stillgelegte Bahnhöfe in Eventlocations oder Markthallen.

- historische Bäder in Wellness-Oasen oder Kulturzentren.

Ein gutes Beispiel für eine gelungene Transformation ist die Gastronomie. Wer beispielsweise plant, in Ochsenfurt ein Restaurant zu eröffnen, hat mit einem historischen Fachwerkhaus oder einem alten Speichergebäude einen unschlagbaren Startvorteil. Die einzigartige Atmosphäre zieht Gäste an, die mehr suchen als nur gutes Essen – sie suchen ein Erlebnis.

Für eine nachhaltige Rentabilität ist ein schlüssiger Business-Plan unerlässlich. Er muss die Besonderheiten des Denkmalschutzes berücksichtigen, aber vor allem eine Nutzung definieren, die langfristig Einnahmen generiert und die laufenden Kosten deckt. Nur so kann das Denkmal dauerhaft als florierendes Unternehmen erhalten werden.

Der Mehrwert der Marke: Authentizität als Wettbewerbsvorteil

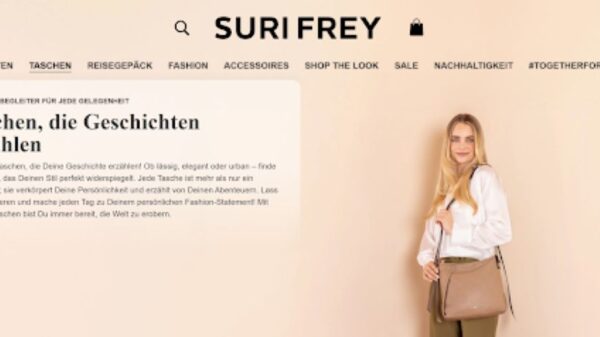

Der größte Schatz eines historischen Gebäudes ist seine Geschichte. Sie ist das unbezahlbare Alleinstellungsmerkmal, das moderne Neubauten niemals kopieren können. Ein Hotel, das in einem ehemaligen Kloster untergebracht ist, oder eine Galerie in einer Jugendstilvilla bieten automatisch eine Atmosphäre und Tiefe, die sofort zur Marke wird.

Die Erzählung der Geschichte ist somit ein mächtiges Marketinginstrument. Besucher oder Kunden kaufen nicht nur eine Dienstleistung, sie kaufen ein Stück Vergangenheit, das sie erleben dürfen.

Tradition trifft Moderne

Der Erfolg liegt in der intelligenten Kombination von Historie und zeitgemäßem Komfort. Hochwertige, moderne Dienstleistungen werden in einem traditionellen Rahmen angeboten. Diese Spannung schafft Exklusivität. Der historische Kontext rechtfertigt oft eine höhere Preisgestaltung für die erlebte Einzigartigkeit.

Dies sind die Faktoren, die den Mehrwert ausmachen:

- Unverwechselbare Ästhetik: Die Bausubstanz selbst ist ein Design-Statement.

- Emotionale Bindung: Die Geschichte des Ortes schafft eine tiefere Verbindung zum Kunden.

- Exklusive Angebote: Räume oder Führungen, die nur in diesem historischen Rahmen möglich sind.

Wer es schafft, die Geschichte nicht nur zu bewahren, sondern sie aktiv und modern zu vermitteln, verwandelt das Denkmal in eine begehrte und profitable Marke.

Finanzierung und Hürden: der Weg zur Rentabilität

Die Transformation eines Denkmals zur Marke ist selten ein einfacher Weg. Die größte Hürde stellen oft die strengen Denkmalschutzauflagen dar. Jede Veränderung muss genehmigt werden, was den Planungs- und Bauprozess verlangsamen und die Kosten in die Höhe treiben kann. Traditionelle Bauweisen und Materialien sind meist teurer als moderne Alternativen.

Hier spielt die Finanzierung eine entscheidende Rolle. Selten kann ein Projekt ohne externe Hilfe realisiert werden. Es gibt verschiedene Wege, die Investitionslücke zu schließen:

- Öffentliche Förderungen: Bund, Länder und Kommunen bieten spezielle Töpfe für die Denkmalpflege und Umnutzung an. Diese sind oft an strenge Auflagen gebunden, aber essenziell.

- Private Investoren: Enthusiasten, die das kulturelle Erbe schätzen und gleichzeitig eine Rendite suchen, sind wichtige Partner.

- Steuervorteile: Denkmalgeschützte Immobilien bieten oft besondere Abschreibungsmöglichkeiten, die sie für Investoren attraktiver machen.

Nachhaltigkeit und Pflege

Nach der erfolgreichen Umnutzung ist die Arbeit nicht beendet. Für einen nachhaltigen Erfolg ist eine langfristige Strategie unerlässlich. Das Gebäude muss nicht nur wirtschaftlich laufen, sondern auch permanent instand gehalten werden. Vernachlässigung kann schnell zu sehr teuren Schäden führen. Die regelmäßige Pflege und Instandhaltung ist somit keine lästige Pflicht, sondern eine fortlaufende Investition in den Wert der Marke. Nur wer diese Herausforderungen meistert, kann das Denkmal dauerhaft als florierendes Unternehmen etablieren.

Schlussworte

Historische Gebäude sind weit mehr als nur steinerne Erinnerungen. Sie sind wirtschaftliche Chancen. Die Transformation vom Denkmal zum Markenzeichen zeigt, dass Bewahrung und Rentabilität sich nicht ausschließen müssen, sondern im Gegenteil perfekt ergänzen können.

Der Schlüssel liegt in der kreativen Umnutzung und der Anerkennung der Geschichte als unbezahlbares Alleinstellungsmerkmal. Die Verbindung von kulturellem Erbe und cleverem Unternehmertum ist die Blaupause für den langfristigen Erfolg. Wer mutig genug ist, in die alten Mauern zu investieren und ihnen eine zukunftsfähige Funktion zu geben, sichert nicht nur ein Stück Geschichte, sondern etabliert ein florierendes, unverwechselbares Unternehmen.

Quelle: Foto von Markus Spiske