Der Umstieg von der Papierrechnung auf die E-Rechnung ist ein wichtiger Schritt der Digitalisierung für kleine und mittlere Unternehmen. Bereits im ersten Schritt lohnt sich die Zusammenarbeit mit erfahrenen Dienstleistern wie eBill Service GmbH, um den Übergang effizient und compliant zu gestalten. Dieser Leitfaden zeigt einfach und verständlich, wie KMU den Wechsel meistern.

Was ist eine E-Rechnung?

Eine E-Rechnung ist eine strukturierte, elektronische Rechnung, die automatisiert verarbeitet werden kann. Im Unterschied zu einer Papierrechnung oder einer einfachen PDF-Rechnung enthält eine E-Rechnung strukturierte, maschinenlesbare Daten, die eine automatisierte Weiterverarbeitung in der Buchhaltung und in Freigabeprozessen ermöglichen. So sinken manuelle Eingaben, Fehler und Durchlaufzeiten.

Gesetzliche Anforderungen und Formate

KMU sollten auf GoBD-konforme Prozesse achten und die relevanten Standards kennen: In Deutschland sind vor allem ZUGFeRD und XRechnung bedeutsam. Diese Formate stellen sicher, dass

Rechnungen strukturiert, prüfbar und rechtssicher übermittelt werden. Je nach Kunde (z. B. öffentliche Verwaltung) kann XRechnung Pflicht sein.

Vorteile für KMU

- Schnellere Verarbeitung und geringere Kosten

- Weniger Medienbrüche, mehr Automatisierung

- Bessere Datenqualität und Transparenz

- Sichere Archivierung und einfacher Audit-Nachweis – Kürzere Zahlungsziele durch zügige

Freigaben.

Strategische Rahmenbedingungen: Pflicht, Kosten und Sicherheit

Über die reine Prozessoptimierung hinaus sind für den Wechsel zur E-Rechnung strategische Aspekte entscheidend. Allen voran macht das „Wachstumschancengesetz“ die E-Rechnung im

B2B-Bereich zur Pflicht: Ab dem 1. Januar 2025 müssen alle Unternehmen fähig sein, E-Rechnungen nach europäischer Norm zu empfangen und zu verarbeiten. Diese gesetzliche Notwendigkeit birgt jedoch auch erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Den anfänglichen Investitionen in Software und Implementierung stehen langfristige Einsparungen von schätzungsweise sechs bis acht Euro pro Rechnung gegenüber, da Kosten für Druck, Porto und manuelle Bearbeitung entfallen. Um diesen Übergang rechtssicher zu gestalten, ist die frühzeitige Einbindung des Steuerberaters

unerlässlich. Er stellt die GoBD-Konformität der neuen Prozesse sicher und kann wertvolle Empfehlungen für passende Softwarelösungen und prüfungssichere Workflows geben. Ebenso zentral ist das Thema Datensicherheit. Die Übermittlung von Rechnungen sollte über gesicherte Kanäle wie PEPPOL oder verschlüsselte Verbindungen erfolgen. Ein revisionssicheres Archiv mit klarem Zugriffsschutz gewährleistet zudem, dass die sensiblen Finanzdaten über den gesamten Aufbewahrungszeitraum geschützt und unveränderbar bleiben.

Schritt-für-Schritt zum Umstieg

- Ausgangslage analysieren

Erfassen Sie aktuelle Prozesse: Rechnungserstellung, Versand, Eingangsprüfung, Freigabe, Buchung

und Archivierung. Identifizieren Sie Medienbrüche, Engpässe und Kosten. - Anforderungen definieren

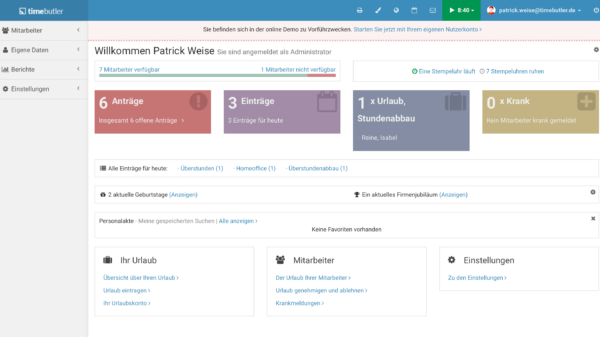

Legen Sie fest, welche Formate (ZUGFeRD/XRechnung) unterstützt werden sollen, welche Schnittstellen zum ERP/FiBu nötig sind und welche Compliance-Vorgaben gelten. - Software und Integration wählen

Wählen Sie eine Lösung, die E-Rechnungen erzeugt, empfängt und archiviert. Achten Sie auf ERP-Integration, API-Schnittstellen, Nutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit. - Prozesse und Workflows aufsetzen

Definieren Sie klare digitale Workflows: Erstellung, Validierung, Freigabe, Versand sowie Eingangsprüfung. Automatisieren Sie Regeln (z. B. Betragsgrenzen, Kostenstellen). - Sicherheit und Compliance sicherstellen

Setzen Sie auf Zugriffskontrollen, revisionssichere Archivierung und Protokollierung. Prüfen Sie GoBD-Konformität sowie Datenschutz und rollenbasierte Berechtigungen. - Testphase, Schulung und Rollout

Starten Sie mit einem Pilotbereich, korrigieren Sie Fehler, schulen Sie Mitarbeitende und skalieren Sie schrittweise. Informieren Sie Kunden und Lieferanten über neue Formate.

Change Management und Kommunikation

Verankern Sie den Nutzen: Kostenersparnis, Geschwindigkeit, Qualität. Holen Sie Fachbereiche früh ab, dokumentieren Sie Prozesse und bieten Sie leicht verständliche Anleitungen.

Häufige Fehler vermeiden

- Versand von reinen PDF-Rechnungen: Viele Unternehmen glauben, eine per E-Mail versendete PDF-Rechnung sei bereits eine E-Rechnung. Das ist ein Trugschluss. Einer einfachen PDF-Datei fehlen die strukturierten, maschinenlesbaren Daten (z. B. im XML-Format), die für eine automatische Verarbeitung notwendig sind. Der Empfänger muss die Daten weiterhin manuell abtippen, was den Hauptvorteil der Effizienzsteigerung zunichtemacht. Echte E-Rechnungen entsprechen Formaten wie ZUGFeRD oder XRechnung.

- Fehlende oder mangelhafte Systemintegration: Die beste E-Rechnungs-Software ist wirkungslos, wenn sie nicht nahtlos mit bestehenden Systemen wie dem ERP (Warenwirtschaft) oder der FiBu (Finanzbuchhaltung) kommuniziert. Ohne funktionierende Schnittstellen entstehen Medienbrüche: Daten müssen manuell zwischen den Programmen übertragen werden, was fehleranfällig ist und den Automatisierungsprozess unterbricht.

- Unzureichende Testphase und mangelnde Schulung: Die Einführung wird oft ohne einen gründlichen Testlauf mit einer kleinen Abteilung oder ausgewählten Partnern (Pilotphase) gestartet. Dadurch werden technische Probleme und Fehler im Workflow erst im laufenden Betrieb entdeckt. Genauso wichtig ist die Schulung der Mitarbeiter. Wenn das Team die neuen Prozesse und die Software nicht versteht, sinkt die Akzeptanz, und es kommt zu Anwendungsfehlern.

- Unklare Prozesse und Verantwortlichkeiten: Digitale Prozesse erfordern klare Regeln. Es muss eindeutig festgelegt sein, wer für welche Schritte verantwortlich ist: Wer prüft und validiert eingehende Rechnungen? Wer gibt welche Rechnungen bis zu welchem Betrag frei? Was passiert bei fehlerhaften Rechnungen? Ohne klar definierte Workflows und Zuständigkeiten bleiben Rechnungen liegen, was zu Zahlungsverzögerungen und Skontoverlusten führt.

- Vernachlässigung von Archivierung und Compliance: E-Rechnungen unterliegen strengen gesetzlichen Anforderungen, insbesondere den GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff). Sie müssen über den gesamten Aufbewahrungszeitraum (in der Regel 10 Jahre) unveränderbar, vollständig, auffindbar und maschinell auswertbar archiviert werden. Ein einfaches Speichern im Dateisystem oder im E-Mail-Postfach genügt diesen Anforderungen nicht und kann bei einer Betriebsprüfung zu empfindlichen Strafen führen.

Fazit

Mit klaren Anforderungen, passenden Tools und guten Workflows gelingt der Umstieg zur E-Rechnung reibungslos. KMU profitieren von Effizienz, Transparenz und Rechtssicherheit—ein nachhaltiger Schritt in Richtung Digitalisierung.

Bildquellen:

- Von der Papierrechnung zur E-Rechnung: Leitfaden für KMU: Bild von Ridofranz