Lange Zeit galt das Büro primär als reine Arbeitsstätte. Schreibtisch, Stuhl, Computer die Funktionalität stand über allem. Doch diese Sichtweise hat sich gewandelt. In einer Ökonomie, in der Produkte und Dienstleistungen oft austauschbar wirken, wird die Marke zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal. Dieser Wettbewerb um Wahrnehmung macht vor der Bürotür nicht halt. Corporate Architecture, also die bauliche Umsetzung der Unternehmensidentität, ist zu einem machtvollen Instrument geworden. Es geht darum, abstrakte Werte wie Innovation, Transparenz oder Tradition in eine physische Erfahrung zu übersetzen. Wände, Böden und Lichtkonzepte kommunizieren dabei oft lauter als jede Broschüre.

Strategie trifft auf Raumgestaltung

Wer glaubt, es gehe lediglich um die Auswahl gefälliger Farben oder teurer Designermöbel, unterschätzt die psychologische Wirkung von Räumen. Die Umwandlung einer gewöhnlichen Gewerbefläche in einen Markenraum erfordert eine tiefgehende Analyse der Firmen-DNA. Ein professionelles Interior Design Studio beginnt diesen Prozess daher oft weit vor dem ersten Entwurf. Designer und Architekten müssen verstehen, wie das Unternehmen tickt, welche Geschichten es erzählen will und wie die Arbeitsprozesse tatsächlich ablaufen.

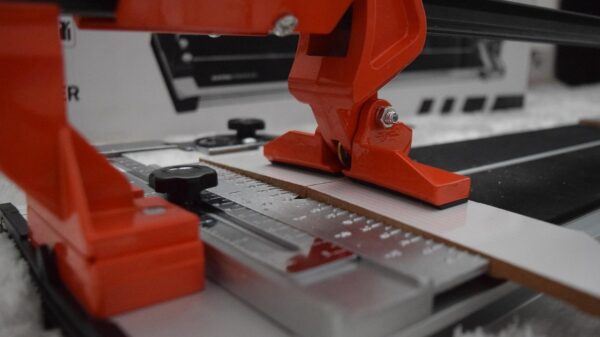

Erst wenn dieser strategische Unterbau steht, folgt die Übersetzung in Material und Form. Ein Fintech-Start-up benötigt eine andere Formensprache als eine traditionsreiche Kanzlei. Während beim einen offene Sichtachsen, roher Beton und dynamische Zonen Agilität vermitteln, setzt der andere auf schwere Hölzer, Teppichböden und diskrete Nischen, um Diskretion und Beständigkeit zu signalisieren. Authentizität entsteht dann, wenn die bauliche Hülle und der inhaltliche Kern deckungsgleich sind.

Der Empfangsbereiche als Ouvertüre

Der erste physische Kontaktpunkt entscheidet maßgeblich über die Wahrnehmung. Der Empfang ist die Schleuse in die Welt des Unternehmens. Hier darf nichts dem Zufall überlassen bleiben. Ein Tresen ist mehr als ein Arbeitsplatz für das Sekretariat; er ist ein skulpturales Element, das Besucher willkommen heißt oder bei falscher Planung abweist.

Gelingt die Inszenierung, spürt der Gast sofort, wo er sich befindet. Lichtführung lenkt den Blick, Akustikpaneele dämpfen den Lärm der Straße und schaffen eine Atmosphäre der Konzentration oder der lebendigen Kommunikation, je nach Ausrichtung der Marke. Wartebereiche werden so gestaltet, dass sie die Zeit bis zum Termin nicht als Leerlauf, sondern als erstes Eintauchen in die Markenwelt inszenieren.

Konferenzräume und die Inszenierung von Zusammenarbeit

Verlässt man den öffentlichen Bereich und betritt die Besprechungszonen, zeigt sich, wie das Unternehmen Kommunikation bewertet. Standardisierte weiße Räume mit einem ovalen Tisch in der Mitte weichen zunehmend thematischen Konzepten. Interior Designer nutzen hier gezielt die Farbpsychologie. Kreativräume vertragen kräftige Farben und flexible Möblierung, um das „Out-of-the-Box“-Denken zu stimulieren. Boardrooms hingegen setzen oft auf reduzierte Ästhetik und hochwertige Materialien, um Seriosität und Fokus zu unterstreichen.

Die Technik integriert sich dabei unsichtbar in das Design. Kabelgewirr auf Konferenztischen stört das ästhetische Empfinden und wirkt unprofessionell. Moderne Lösungen lassen Technologie verschwinden, wenn sie nicht gebraucht wird, und stellen sie bereit, sobald das Meeting beginnt. So bleibt der Fokus auf dem Gespräch und der zwischenmenschlichen Interaktion, die wiederum von der Raumqualität profitiert.

Hospitality und Showrooms als Markenbotschafter

Die Grenzen zwischen Arbeitsplatz, Hotellerie und Verkaufsfläche verschwimmen. Hospitality-Bereiche wie die Kaffeelounge oder die Cafeteria haben sich von reinen Versorgungsstationen zu sozialen Hubs entwickelt. Hier findet der informelle Austausch statt, der oft wertvoller ist als das geplante Meeting. Gestaltungstechnisch orientieren sich diese Zonen oft an der gehobenen Gastronomie, um Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern und Gästen auszudrücken.

Noch deutlicher wird die Markeninszenierung im Showroom. Hier wird das Produkt zum Protagonisten einer räumlichen Erzählung. Gute Gestaltung führt den Besucher intuitiv durch die Ausstellung, schafft Spannungsbögen und Höhepunkte. Das Produkt steht nicht isoliert im Regal, sondern wird in einen Kontext gesetzt, der seinen Nutzen oder seine Ästhetik emotional auflädt.

Unternehmen, die ihre Räumlichkeiten als strategisches Asset begreifen, investieren in mehr als nur schöne Optik. Sie schaffen eine Umgebung, die Mitarbeiter bindet, Kunden überzeugt und die eigene Identität jeden Tag aufs Neue greifbar macht.

Quelle: Foto von Billy Jo Catbagan