Der Bausektor in Deutschland steht vor einer der größten Transformationen seiner Geschichte. Wirtschaftliche Unsicherheiten und hohe Baukosten stellen traditionelle Geschäftsmodelle vor enorme Herausforderungen. Unternehmen, die sich lange Zeit auf bewährte, aber starre Prozesse verlassen haben, geraten zunehmend unter Druck.

Gleichzeitig fordern der Klimawandel und strengere gesetzliche Vorgaben nach mehr Nachhaltigkeit und Effizienz. Die Branche ist damit gezwungen, sich neu zu erfinden.

Der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit liegt in der Abkehr von der reinen Bauausführung als Dienstleistung hin zu innovativen, datengetriebenen und serviceorientierten Geschäftsmodellen.

Die Integration digitaler Lösungen und die konsequente Umsetzung der Kreislaufwirtschaft sind heute nicht mehr nur Optionen. Sie sind die zentralen Treiber, um Kosten zu senken, Fehler zu vermeiden und die eigene Marktposition langfristig zu sichern. Wer jetzt investiert, gewinnt den entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Der Wandel im Handwerk: lokale Stärke trifft auf digitale Logistik

Die Transformation im Bausektor betrifft nicht nur große Baukonzerne und Generalunternehmer, sondern auch das spezialisierte Handwerk. Gerade in Gewerken, die von Materiallogistik und zeitkritischen Prozessen abhängen, entstehen neue, effizientere Geschäftsmodelle. Der Gerüstbau ist hierfür ein Paradebeispiel.

Traditionell war der Gerüstbau vor allem ein logistisches und körperliches Handwerk: Material musste exakt berechnet, geliefert und vor Ort montiert werden. Heute helfen digitale Planungstools dabei, diese Prozesse zu optimieren und Stillstand zu vermeiden.

Ein Gerüstbauunternehmen, beispielsweise der Gerüstbau in Hof, kann dank digitaler Technologien seine Wettbewerbsfähigkeit massiv steigern. Durch den Einsatz von:

- 3D-Modellen (Scaffolding Information Modeling – SIM): Diese Modelle ermöglichen eine kollisionsfreie und präzise Planung des Gerüsts, bevor das erste Teil auf der Baustelle ankommt.

- Tracking-Systemen: Jedes Gerüstbauteil wird digital erfasst. Das sorgt für eine lückenlose Inventur, reduziert Materialverluste und stellt sicher, dass die richtigen Teile zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.

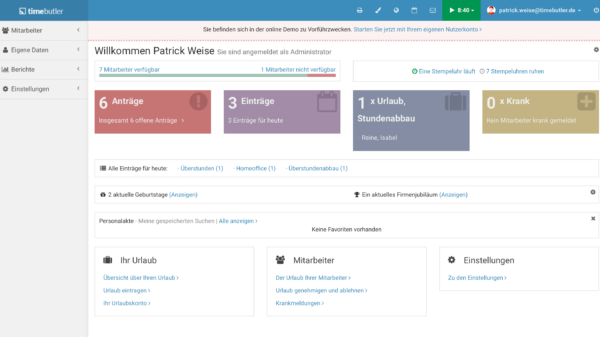

- Mobilen Apps: Die Kommunikation zwischen Büro und Baustelle wird gestrafft. Montagezeiten und Abnahmen werden digital dokumentiert, was die Transparenz für den Auftraggeber erhöht und den Verwaltungsaufwand senkt.

Die Spezialisten im Handwerk nutzen so die Digitalisierung, um lokale Marktnähe mit globalen Effizienzstandards zu verbinden.

Digitalisierung als Effizienzhebel: der digitale Zwilling als Geschäftsbasis

Die größte Verschiebung im Bauwesen vom traditionellen zum modernen Geschäftsmodell wird durch die Digitalisierung des gesamten Gebäudelebenszyklus ermöglicht. Im Zentrum dieser Entwicklung steht Building Information Modeling (BIM). BIM ist keine Software, sondern eine kollaborative Arbeitsmethode, die alle relevanten Daten eines Bauwerks in einem zentralen digitalen Modell, dem sogenannten digitalen Zwilling, zusammenführt.

Dieses Modell wird zur neuen, verbindlichen Geschäftsgrundlage.

Die Vorteile von BIM-basierten Modellen:

- Präzisere Kostenkontrolle: Durch die exakte digitale Abbildung können Materialmengen und damit die Projektkosten bereits in der Planungsphase verbindlich ermittelt werden. Nachträge und unerwartete Mehrausgaben lassen sich dadurch signifikant reduzieren.

- Kollisionsvermeidung: Das Modell deckt Fehler und Konflikte (etwa zwischen Lüftungskanal und Tragwerk) frühzeitig auf, lange bevor diese auf der Baustelle teure Verzögerungen verursachen.

- Transparente Kommunikation: Alle Gewerke arbeiten auf Basis derselben Daten. Die Kommunikation wird standardisiert, was die Schnittstellenproblematik und damit eine Hauptursache für Bauverzögerungen minimiert.

Der nächste Schritt ist die Integration von künstlicher Intelligenz (KI). KI kann die riesigen Datenmengen aus BIM-Modellen analysieren und Muster erkennen, um die Bauzeit weiter zu optimieren oder Risiken in der Logistik vorauszusehen. Bauunternehmen entwickeln sich damit von reinen Umsetzern zu datengetriebenen Technologieunternehmen.

Zirkuläres Bauen: der Wandel vom Produkt zum Service

Die Bauindustrie kämpft mit hohem Ressourcenverbrauch und Müllaufkommen. Um das zu ändern, müssen Bauunternehmen auf zirkuläre Geschäftsmodelle umstellen, die Materialien in einem Kreislauf halten.

Zwei Konzepte stehen im Mittelpunkt:

- Gebäude als Materiallager (BAMB): Der Materialpass wird zum digitalen Inventar des Gebäudes. Er dokumentiert alle verbauten Materialien, um sie beim späteren Rückbau als wertvolle Rohstoffe zurückgewinnen zu können. Das senkt die Entsorgungskosten und schafft einen Restwert für die Immobilie.

- Product-as-a-Service (PaaS): Kunden kaufen nicht mehr das Produkt (z. B. Fenster), sondern dessen Funktion (z. B. „Licht und Dämmung“) als Dienstleistung. Da der Hersteller Eigentümer bleibt, optimiert er das Produkt automatisch auf Langlebigkeit, Reparierbarkeit und einfache Rücknahme.

Diese zirkulären Modelle sind der Schlüssel für eine ressourceneffiziente Zukunft im Bausektor.

Vom Bauen zur Dienstleistung – Zukunftsfähigkeit durch neue Modelle

Die Baubranche durchläuft eine tiefgreifende Transformation, die von Digitalisierung und der dringenden Notwendigkeit zur Nachhaltigkeit angetrieben wird. Unternehmen, die in diesem anspruchsvollen Umfeld erfolgreich sein wollen, müssen traditionelle, oft ineffiziente Geschäftsmodelle hinter sich lassen.

Der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit liegt in der konsequenten Anwendung innovativer Ansätze:

- Digitale Dominanz: Die BIM-Methode und der Einsatz von KI ermöglichen eine nie dagewesene Präzision in der Planung, was Planungsfehler, Materialverschwendung und damit Kosten signifikant senkt.

- Zirkuläre Ökonomie: Modelle wie der Materialpass und Product-as-a-Service (PaaS) machen Gebäude zu wertvollen Materialbanken und verlängern den Lebenszyklus der Bauteile.

Für Betriebe, vom spezialisierten Handwerk (wie dem Gerüstbau) bis zum Generalunternehmer, bedeutet dies: Der Fokus verschiebt sich von der reinen Bauausführung zur datengestützten, nachhaltigen Dienstleistung. Wer diese digitale und zirkuläre Kultur etabliert, sichert sich nicht nur die Einhaltung zukünftiger ESG-Vorgaben, sondern vor allem einen entscheidenden und langfristigen Wettbewerbsvorteil in der Wirtschaft.

Quelle: Foto von SevenStorm JUHASZIMRUS