Die Idee, sich selbstständig zu machen, übt auf viele Menschen eine große Faszination aus. Eigenverantwortlich arbeiten, frei über Arbeitszeiten entscheiden und eine Geschäftsidee verwirklichen – all das gehört zu den großen Versprechen der Selbstständigkeit. Gleichzeitig bringt dieser Schritt Pflichten, Unsicherheiten und eine Menge Verantwortung mit sich.

Der Weg in die Selbstständigkeit ist ein Prozess, der gut geplant sein will. Wer einfach startet, ohne sich Gedanken über Finanzierung, Rechtsform oder Versicherungen zu machen, riskiert schon in den ersten Monaten Rückschläge. Der folgende Leitfaden zeigt, wie man den Start in die Selbstständigkeit Schritt für Schritt angeht: von der ersten Idee über die Gewerbeanmeldung bis zur Gewinnung der ersten Kunden.

Was bedeutet Selbstständigkeit eigentlich?

Selbstständigkeit bedeutet, eine Tätigkeit auf eigene Rechnung und Verantwortung auszuüben. An die Stelle eines Chefs tritt die eigene Entscheidungsmacht – mit allen Chancen und Risiken. Der selbstständige Mensch ist Unternehmer, trägt die Verantwortung für Einkommen, Kundenbeziehungen und die Organisation des Betriebs.

Dabei lassen sich verschiedene Formen unterscheiden. Freiberufler benötigen in vielen Fällen keine Gewerbeanmeldung, während Gewerbetreibende den Weg über das Gewerbeamt gehen müssen. Entscheidend ist stets, ob eine Tätigkeit dauerhaft, eigenständig und mit Gewinnerzielungsabsicht ausgeübt wird.

Selbstständigkeit steht für Unabhängigkeit, verlangt aber auch ein hohes Maß an Disziplin, Organisation und Durchhaltevermögen. Wer diesen Weg einschlägt, verbindet persönliche Freiheit mit der Pflicht, sämtliche geschäftlichen Belange selbst zu regeln.

Welche Voraussetzungen sollten vorliegen?

Nicht jeder ist automatisch für die Selbstständigkeit geeignet. Fachliche Kompetenz allein genügt nicht. Wesentlich sind auch persönliche Eigenschaften, die helfen, den Alltag als Unternehmer zu meistern. Dazu gehören Organisationstalent, Entscheidungsfreude, Belastbarkeit und die Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Wer schnell auf unvorhergesehene Situationen reagieren kann und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, schafft eine wichtige Grundlage für den Start.

Neben diesen persönlichen Eigenschaften gibt es auch formale Voraussetzungen. Je nach Branche können Genehmigungen, Qualifikationen oder Nachweise erforderlich sein. Ein Handwerksbetrieb braucht beispielsweise einen Meistertitel, während im Handel meist eine einfache Gewerbeanmeldung beim Gewerbeamt ausreicht. Für bestimmte Tätigkeiten, etwa im Gastronomiebereich oder im Gesundheitswesen, sind zusätzliche Nachweise wie Konzessionen oder Hygieneschulungen notwendig.

Auch der finanzielle Aspekt spielt eine Rolle. Ohne ausreichendes Startkapital ist es schwer, die Anfangsphase zu überstehen. Wer die Selbstständigkeit plant, sollte sich daher frühzeitig mit Finanzierungsmöglichkeiten befassen und einen realistischen Überblick über die eigenen Mittel gewinnen. Rücklagen sind besonders in den ersten Monaten wichtig, da Einnahmen noch unregelmäßig ausfallen können.

Wichtige Voraussetzungen im Überblick

- Persönliche Eigenschaften: Belastbarkeit, Organisationstalent, Entscheidungsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein.

- Formale Nachweise: Meistertitel, Konzessionen oder branchenspezifische Genehmigungen.

- Fachliche Kompetenz: Kenntnisse im eigenen Berufsfeld, ergänzt durch kaufmännisches Basiswissen.

- Finanzielle Grundlage: Eigenkapital, Rücklagen und Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten.

- Rechtliche Pflichten: Gewerbeanmeldung oder steuerliche Erfassung beim Finanzamt, Mitgliedschaft in IHK oder HWK.

Was sind gute Gründe für die Selbstständigkeit – und welche Nachteile gibt es?

Die Entscheidung für die Selbstständigkeit hat viele Gesichter. Für die einen ist es der Traum von Unabhängigkeit, für andere die Chance, eigene Geschäftsideen umzusetzen. Manche wählen diesen Weg auch, um eine Phase der Arbeitslosigkeit zu überwinden oder weil sich in der bisherigen Tätigkeit keine Perspektive mehr bietet.

Typische Gründe für die Selbstständigkeit:

- Wunsch nach Unabhängigkeit und eigener Gestaltungsmacht

- Umsetzung einer lang gehegten Geschäftsidee

- Höhere Verdienstmöglichkeiten im Vergleich zum Angestelltenverhältnis

- Flexiblere Gestaltung von Arbeitszeiten und Arbeitsort

- Überwindung von Arbeitslosigkeit oder beruflicher Stagnation

Doch wo Chancen liegen, zeigen sich auch Risiken. Die Nachteile der Selbstständigkeit dürfen nicht unterschätzt werden. Fehlende soziale Absicherung, schwankendes Einkommen und die Gefahr finanzieller Verluste gehören dazu. Außerdem verlangt Selbstständigkeit mehr Verantwortung, längere Arbeitszeiten und die Bereitschaft, ständig Entscheidungen zu treffen.

Ein ausgewogenes Bild beider Seiten ist wichtig, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Nur wer Chancen und Risiken gleichermaßen im Blick behält, kann langfristig erfolgreich selbstständig arbeiten.

Wie findet man die passende Geschäftsidee?

Eine tragfähige Geschäftsidee bildet das Fundament jeder Existenzgründung. Ohne eine klare Vorstellung davon, welches Problem gelöst oder welcher Bedarf gedeckt werden soll, bleibt die Selbstständigkeit eine vage Wunschvorstellung.

Die besten Geschäftsideen entstehen häufig aus Alltagserfahrungen: Wo stoßen Menschen auf Schwierigkeiten, die durch ein neues Produkt oder eine Dienstleistung gelöst werden können? Ebenso hilfreich ist ein Blick auf bestehende Märkte: Gibt es Nischen, in denen das Angebot geringer ist als die Nachfrage?

Wege zur Geschäftsidee:

- Analyse persönlicher Stärken und Interessen

- Beobachtung von Trends und Entwicklungen in der Branche

- Rückmeldungen von Kunden und Bekannten

- Franchise-Unternehmen als Alternative zum eigenen Konzept

Entscheidend ist, dass die Idee nicht nur originell, sondern auch wirtschaftlich tragfähig ist. Eine gründliche Planung hilft, den Unterschied zwischen spontanen Einfällen und belastbaren Geschäftsideen zu erkennen.

Warum ist ein Businessplan so wichtig?

Der Businessplan ist das Herzstück jeder Gründung. Er dient nicht nur als Fahrplan für die eigene Planung, sondern überzeugt auch Banken, Investoren und Förderstellen von der Tragfähigkeit des Vorhabens. Ein Businessplan zwingt dazu, die Geschäftsidee auf den Prüfstand zu stellen und alle wichtigen Punkte klar zu strukturieren.

Typische Bestandteile eines Businessplans sind:

- Zusammenfassung: kurze Vorstellung der Geschäftsidee und der Gründer.

- Markt- und Wettbewerbsanalyse: Wer sind die Kunden, wie groß ist der Markt, welche Konkurrenz gibt es?

- Unternehmensstrategie: Positionierung, Alleinstellungsmerkmale, Marketingansätze.

- Rechtsform und Organisation: Darstellung der gewählten Rechtsform, Zuständigkeiten, ggf. Gesellschafter.

- Finanzplanung: Umsatz- und Gewinnprognosen, Startkapital, Kostenkalkulation, Liquiditätsplanung.

Ein klar ausgearbeiteter Businessplan bietet Struktur, zeigt Chancen und Risiken auf und schafft die Grundlage für Gespräche mit Banken oder Gründerinitiativen. Gleichzeitig ist er ein Instrument zur Selbstkontrolle: Stimmen die Annahmen, oder muss nachjustiert werden?

Welche Rolle spielt die Finanzierung beim Start?

Die Finanzierung ist eine der entscheidenden Säulen für den Erfolg einer Gründung. Selbst die innovativste Geschäftsidee und die sorgfältigste Planung verlieren an Wirkung, wenn das notwendige Startkapital fehlt. Viele junge Unternehmen scheitern nicht an mangelnder Nachfrage, sondern daran, dass die Kosten zu optimistisch kalkuliert oder die Einnahmen zu hoch eingeschätzt wurden. Ein klar strukturierter Finanzplan ist daher unverzichtbar.

Die Höhe des Kapitalbedarfs hängt stark von der Branche, der Rechtsform und der geplanten Unternehmensgröße ab. Ein Dienstleister, der zunächst allein arbeitet, benötigt möglicherweise nur einen Laptop, Software und etwas Marketingbudget. Wer dagegen eine Produktionsstätte oder ein Restaurant eröffnen möchte, muss mit hohen Investitionen in Räume, Ausstattung und Personal rechnen.

Mögliche Finanzierungsquellen

- Eigenkapital:

Die stabilste Grundlage bildet immer das eigene Geld. Wer Eigenkapital einbringt, zeigt Engagement und reduziert die Abhängigkeit von Fremdkapitalgebern. Zudem entfallen Rückzahlungen und Zinsen, was die Liquidität schont. - Bankkredite:

Klassische Kredite gehören zu den häufigsten Finanzierungsinstrumenten. Voraussetzung ist ein überzeugender Businessplan, der realistische Zahlen enthält. Banken prüfen dabei nicht nur die Geschäftsidee, sondern auch die persönliche Bonität des Gründers. - Fördermittel:

Der Staat unterstützt Existenzgründer mit Zuschüssen, Darlehen und Bürgschaften. Bekannte Programme sind etwa die KfW-Förderung oder regionale Gründerzuschüsse. Diese Mittel sind oft günstiger als klassische Kredite, erfordern jedoch eine sorgfältige Antragstellung und oft auch eine Beratung durch Experten. - Investoren oder Business Angels:

Wer größere Summen benötigt, kann Investoren gewinnen. Business Angels bringen nicht nur Kapital, sondern häufig auch Know-how und Netzwerke mit. Dafür verlangen sie in der Regel Unternehmensanteile oder Mitsprache bei wichtigen Entscheidungen. - Gründerinitiativen:

Neben Kapital bieten viele Gründerinitiativen Beratung, Coaching und Kontakte zu Partnern. Manche Programme vergeben kleine finanzielle Zuschüsse oder Sachleistungen, die beim Start helfen können.

Finanzmanagement als Erfolgsfaktor

Neben der Beschaffung von Geld ist ein umsichtiges Finanzmanagement entscheidend. Dazu gehört die Erstellung realistischer Kostenpläne, die Berücksichtigung von laufenden Ausgaben wie Miete, Versicherungen oder Marketing sowie die Bildung von Rücklagen für unvorhergesehene Ereignisse. Wer seine Zahlen kennt, kann frühzeitig auf Engpässe reagieren.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Trennung von privaten und geschäftlichen Finanzen. Ein separates Geschäftskonto erleichtert nicht nur die Buchhaltung, sondern sorgt auch für Übersicht und Professionalität. Gerade in der Anfangsphase ist es wichtig, Einnahmen nicht vorschnell als Gewinn zu betrachten, sondern Rücklagen für Steuern und künftige Investitionen zu bilden.

Die Finanzierung ist somit weit mehr als ein Startschuss. Sie begleitet den gesamten Weg der Selbstständigkeit. Wer solide plant, flexibel bleibt und regelmäßig überprüft, ob die Kalkulationen noch stimmen, schafft eine stabile Grundlage für nachhaltiges Wachstum.

Welche Rechtsform passt zu welchem Vorhaben?

Die Wahl der Rechtsform prägt Haftung, Steuern und Außenwirkung des Unternehmens. Sie gehört daher zu den wichtigsten Entscheidungen beim Start in die Selbstständigkeit.

- Einzelunternehmen: unkompliziert, geringe Kosten, volle Verantwortung beim Gründer.

- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR): Zusammenschluss von mindestens zwei Personen, gemeinsames Risiko, einfache Gründung.

- UG (haftungsbeschränkt): oft als „Mini-GmbH“ bezeichnet, geeignet für kleinere Gründungen mit wenig Startkapital.

- GmbH: hohe Anerkennung, klare Haftungsbeschränkung, erfordert jedoch ein Mindeststammkapital.

- Freiberufler: in bestimmten Berufen (z. B. Ärzte, Journalisten) möglich, keine Gewerbeanmeldung erforderlich.

Die Entscheidung sollte nicht nur nach rechtlichen und steuerlichen Kriterien fallen, sondern auch nach den langfristigen Zielen. Wer schnell wachsen und Investoren ansprechen möchte, ist mit einer GmbH besser aufgestellt. Wer zunächst allein startet, findet im Einzelunternehmen einen einfachen Einstieg.

Wie läuft die Gewerbeanmeldung ab?

Die Gewerbeanmeldung ist für die meisten Gründer der erste offizielle Schritt in die Selbstständigkeit. Sie macht aus einer Idee ein rechtlich anerkanntes Vorhaben. Ohne diesen Vorgang gilt die Tätigkeit nicht als offiziell aufgenommen, und es können rechtliche Konsequenzen wie Bußgelder oder steuerliche Nachforderungen drohen.

Der genaue Ablauf ist in Deutschland relativ einheitlich, auch wenn die Details je nach Gemeinde variieren können. Wer sein Gewerbe anmeldet, durchläuft mehrere Schritte:

- Persönliches Erscheinen beim Gewerbeamt oder Nutzung des Online-Verfahrens:

In vielen Städten ist es inzwischen möglich, die Gewerbeanmeldung digital einzureichen. Alternativ erfolgt der Gang zum Gewerbeamt am Ort der geplanten Tätigkeit. Das Gewerbeamt ist die zuständige Behörde, die den Antrag entgegennimmt und bearbeitet. - Vorlage der erforderlichen Unterlagen:

Standardmäßig verlangt die Behörde den Personalausweis oder Reisepass sowie ein ausgefülltes Antragsformular (GewA 1). Je nach Branche können zusätzliche Nachweise erforderlich sein – etwa ein Meisterbrief im Handwerk, eine Konzession für Gastronomiebetriebe oder polizeiliche Führungszeugnisse für besonders sensible Tätigkeiten. - Zahlung einer Gebühr:

Die Kosten unterscheiden sich regional. In den meisten Gemeinden liegen sie zwischen 20 und 60 Euro. Die Zahlung erfolgt direkt vor Ort oder im Rahmen des Online-Verfahrens per Überweisung oder Lastschrift. - Automatische Weiterleitung der Anmeldung:

Nach erfolgter Eintragung informiert das Gewerbeamt automatisch weitere Stellen. Dazu zählen das Finanzamt, die Industrie- und Handelskammer (IHK) oder die Handwerkskammer (HWK) sowie in manchen Fällen die Berufsgenossenschaften. Gründer müssen sich also nicht selbst um die Benachrichtigung dieser Institutionen kümmern. - Zusendung einer Bestätigung und steuerlicher Unterlagen:

Der Gründer erhält eine schriftliche Bestätigung der Anmeldung – den Gewerbeschein. Dieser dient als offizieller Nachweis und wird oft für Bankgeschäfte, Mietverträge oder Kooperationen benötigt. Zusätzlich schickt das Finanzamt zeitnah den „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“, der sorgfältig ausgefüllt werden muss, damit eine Steuernummer für das Unternehmen vergeben werden kann.

Für Freiberufler entfällt dieser Weg. Sie melden ihre Tätigkeit direkt beim Finanzamt an und unterliegen nicht der Pflicht zur Gewerbeanmeldung. Ob eine Tätigkeit als freiberuflich gilt oder nicht, hängt von den Vorgaben der Abgabenordnung und der Gewerbeordnung ab.

Damit markiert die Gewerbeanmeldung nicht nur einen bürokratischen Schritt, sondern auch den offiziellen Start in die Selbstständigkeit. Erst mit diesem Dokument wird eine Idee zum anerkannten Gewerbebetrieb – mit allen Rechten, aber auch allen Pflichten, die ein Unternehmen in Deutschland mit sich bringt.

Welche Versicherungen sind wirklich wichtig?

Mit der Gründung endet die Absicherung durch einen Arbeitgeber. Selbstständige müssen daher selbst für ihren Schutz sorgen. Die wichtigste Pflichtversicherung ist die Krankenversicherung – hier besteht die Wahl zwischen gesetzlich und privat. Wer zuvor angestellt war, muss sich rechtzeitig um die Fortführung des Versicherungsschutzes kümmern.

Darüber hinaus gibt es weitere Versicherungen, die je nach Branche und Tätigkeit sinnvoll sind:

- Berufsunfähigkeitsversicherung: Absicherung für den Fall, dass die Tätigkeit krankheitsbedingt nicht mehr ausgeübt werden kann.

- Betriebshaftpflichtversicherung: schützt vor Schäden, die im Rahmen der Arbeit Dritten entstehen.

- Altersvorsorge: private Rentenversicherung oder andere Vorsorgemodelle, da keine automatische Absicherung über die Rentenkasse erfolgt.

- Rechtsschutzversicherung: sinnvoll, wenn häufig rechtliche Auseinandersetzungen drohen.

Jede Versicherung verursacht Kosten, daher ist eine genaue Abwägung notwendig. Wichtiger als ein komplettes Paket ist ein passender Mix, der die größten Risiken abdeckt.

Wie organisiert man Arbeitsort und Arbeitszeiten?

Selbstständigkeit bringt die Freiheit, Arbeitsort und Arbeitszeiten selbst zu bestimmen. Diese Freiheit kann jedoch zur Belastung werden, wenn klare Strukturen fehlen.

Mögliche Arbeitsorte sind:

- Homeoffice: kostengünstig, aber Gefahr der Vermischung von Privat- und Arbeitsleben.

- Eigenes Büro: schafft Professionalität und klare Trennung, verursacht jedoch laufende Kosten.

- Coworking-Space: flexibel nutzbar, fördert den Austausch mit anderen Selbstständigen.

Bei den Arbeitszeiten gilt: Freiheit verlangt Disziplin. Viele Selbstständige arbeiten deutlich länger als Angestellte. Ein realistischer Arbeitsplan mit festen Pausen ist daher wichtig. Je nach Branche können die Zeiten stark variieren – im Handel gelten Öffnungszeiten, im Dienstleistungsbereich eher flexible Modelle.

Welche Rolle spielen Steuern und Buchhaltung?

Wer sich selbstständig macht, übernimmt die volle Verantwortung für seine Finanzen. Dazu gehören nicht nur Einnahmen und Ausgaben, sondern auch die ordnungsgemäße Abführung von Steuern. Das Finanzamt geht davon aus, dass ein Unternehmer seine Pflichten kennt – Unwissenheit schützt nicht vor Konsequenzen.

Für Selbstständige sind vor allem drei Steuerarten relevant: Einkommensteuer, Umsatzsteuer und – bei Gewerbetreibenden – die Gewerbesteuer. Welche Beträge fällig werden, hängt von der Rechtsform, der Höhe der Einnahmen und der Branche ab. Besonders in den ersten Jahren ist es wichtig, Rücklagen für Steuern zu bilden, um keine bösen Überraschungen zu erleben.

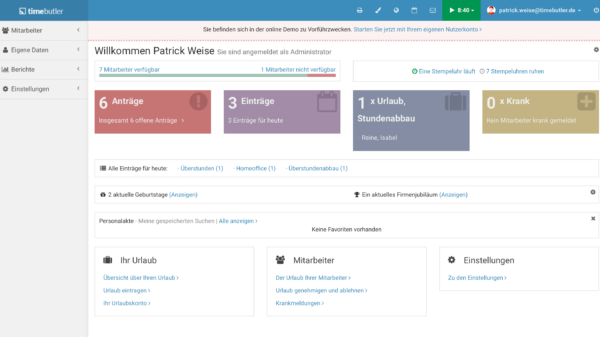

Neben der Steuer spielt die Buchhaltung eine zentrale Rolle. Sie dient nicht nur als Grundlage für Steuererklärungen, sondern verschafft auch den Überblick über die wirtschaftliche Situation. Ob einfache Einnahmenüberschussrechnung oder doppelte Buchführung: Entscheidend ist, dass alle Geschäftsvorfälle lückenlos dokumentiert werden. Viele Gründer nutzen dafür spezielle Software oder übergeben die Aufgabe an einen Steuerberater.

Wer frühzeitig klare Strukturen schafft, spart Zeit und Nerven. Eine ordentliche Buchhaltung macht das Unternehmen professioneller und erleichtert später die Beantragung von Krediten oder Fördermitteln.

Welche Chancen und Risiken bringt die Selbstständigkeit?

Selbstständigkeit eröffnet Chancen, die im Angestelltenverhältnis oft unerreichbar sind. Die Möglichkeit, das Einkommen selbst zu bestimmen, eigene Kunden aufzubauen und die Richtung des Unternehmens zu gestalten, sind starke Anreize.

Chancen der Selbstständigkeit:

- Unabhängigkeit von Vorgesetzten

- Gestaltung eigener Ideen und Konzepte

- Direkter Kontakt zu Kunden und Märkten

- Flexible Gestaltung von Arbeitsort und Arbeitszeiten

Doch Risiken gehören untrennbar dazu. Schwankende Einnahmen, fehlende soziale Absicherung und ständige Verantwortung belasten viele Selbstständige. Auch das Risiko des Scheiterns ist real: Nicht jede Geschäftsidee trägt langfristig. Wer diese Risiken kennt, kann rechtzeitig gegensteuern – etwa durch Rücklagen, Versicherungen oder eine flexible Geschäftsstrategie.

Wie gewinnt man die ersten Kunden?

Die Gewinnung von Kunden entscheidet über den Erfolg der Gründung. Eine Geschäftsidee mag noch so gut sein – ohne Käufer oder Auftraggeber bleibt sie wertlos.

Wege zur Kundengewinnung sind vielfältig:

- Online-Präsenz: eine professionelle Website, Social-Media-Profile und gezielte Werbung erhöhen die Sichtbarkeit.

- Netzwerke: Kontakte aus früheren Tätigkeiten, Branchenveranstaltungen oder persönliche Empfehlungen.

- Lokale Werbung: Flyer, Anzeigen oder Kooperationen mit anderen Unternehmen vor Ort.

- Erste Aufträge durch Testangebote: Einführungspreise oder kostenlose Proben helfen, den Einstieg zu erleichtern.

Kundengewinnung ist kein einmaliger Schritt, sondern ein fortlaufender Prozess. Wer langfristig erfolgreich sein möchte, muss kontinuierlich an seiner Reichweite arbeiten, Kundenbeziehungen pflegen und stets ein offenes Ohr für Wünsche und Kritik haben.

Lohnt sich Selbstständigkeit auch nebenberuflich?

Nicht jeder möchte sofort den Sprung in die hauptberufliche Selbstständigkeit wagen. Eine Alternative ist der Start im Nebenerwerb. So lässt sich eine Geschäftsidee in kleinerem Umfang testen, ohne die finanzielle Sicherheit eines festen Einkommens aufzugeben.

Nebenberuflich selbstständig zu sein, bedeutet, parallel zum Angestelltenverhältnis eine zusätzliche Tätigkeit aufzubauen. Das kann ein Online-Shop sein, freiberufliche Dienstleistungen oder handwerkliche Arbeiten. Besonders für Gründer, die sich erst orientieren möchten, ist dies eine attraktive Möglichkeit.

Allerdings sind bestimmte Regeln zu beachten. Oft muss der Arbeitgeber informiert werden, vor allem wenn Überschneidungen mit der Haupttätigkeit bestehen. Außerdem ist eine Gewerbeanmeldung erforderlich, sobald es sich nicht um eine freiberufliche Tätigkeit handelt. Auch Steuern fallen an, selbst wenn die Umsätze zunächst gering sind.

Der Vorteil: Wer nebenberuflich startet, minimiert das Risiko. Der Nachteil: Zeitmanagement wird zur Herausforderung, da Arbeitszeiten und Verpflichtungen gut aufeinander abgestimmt werden müssen.

Welche Beratungsangebote helfen beim Start?

Niemand muss den Schritt in die Selbstständigkeit allein gehen. In Deutschland gibt es zahlreiche Beratungsangebote, die Gründer unterstützen. Sie reichen von kostenlosen Erstgesprächen bei der Industrie- und Handelskammer bis zu intensiver Begleitung durch Gründerinitiativen oder private Coaches.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) bietet Orientierung zu Themen wie Rechtsform, Finanzierung, Gewerbeanmeldung oder Versicherungen. Handwerkskammern übernehmen eine ähnliche Rolle für handwerkliche Betriebe. Gründerinitiativen auf regionaler oder bundesweiter Ebene stellen häufig Netzwerke, Seminare und manchmal auch finanzielle Unterstützung bereit.

Daneben gibt es spezialisierte Beratungsstellen, die auf bestimmte Branchen zugeschnitten sind. Auch Banken, Förderinstitute und Unternehmensberater bieten Programme an. Wichtig ist, Angebote kritisch zu prüfen und nur dort Geld zu investieren, wo ein echter Mehrwert entsteht.

Viele Gründer profitieren schon von einfachen Informationsveranstaltungen, in denen grundlegende Fragen geklärt werden. Wer weiterführende Unterstützung braucht, kann gezielt auf Beratungsangebote zurückgreifen, die individuelle Probleme lösen.

Wichtige Beratungsangebote im Überblick

- Industrie- und Handelskammern (IHK): Grundlagenseminare, individuelle Beratung, Pflichtmitgliedschaft für viele Gewerbetreibende.

- Handwerkskammern (HWK): Unterstützung bei handwerklichen Tätigkeiten, Meisterpflicht, branchenspezifische Beratung.

- Gründerinitiativen: Regionale Netzwerke, Mentoring, oft gefördert durch Kommunen oder Bundesländer.

- Arbeitsagenturen: Beratung für Gründer aus der Arbeitslosigkeit, mögliche finanzielle Hilfen.

- Förderbanken (z. B. KfW): Informationen zu Krediten, Zuschüssen und Bürgschaften.

- Unternehmensberater und Coaches: Individuelle Begleitung, oft kostenpflichtig, dafür praxisnah.

- Online-Plattformen: Digitale Tools, Checklisten und Businessplan-Vorlagen, rund um die Uhr verfügbar.

FAQ – Häufige Fragen zur Selbstständigkeit

Wer kann sich selbstständig machen?

Grundsätzlich kann sich jeder selbstständig machen, solange die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Manche Tätigkeiten erfordern besondere Genehmigungen, in vielen Fällen reicht jedoch eine Gewerbeanmeldung beim Gewerbeamt.

Wie lange dauert eine Gewerbeanmeldung?

Die Anmeldung selbst ist schnell erledigt. In vielen Gemeinden dauert es nur wenige Tage, bis die Bestätigung vorliegt. Online-Verfahren beschleunigen den Ablauf zusätzlich.

Was kostet es, ein Gewerbe anzumelden?

Die Gebühren liegen je nach Gemeinde zwischen 20 und 60 Euro. Für Freiberufler entfällt die Anmeldung, hier genügt die steuerliche Erfassung beim Finanzamt.

Braucht jeder einen Businessplan?

Ein Businessplan ist nicht immer gesetzlich vorgeschrieben, aber dringend zu empfehlen. Er hilft bei der Planung, überzeugt Banken und Investoren und bietet Orientierung für den Gründer selbst.

Was sind die besten Tipps für Gründer?

Klarheit über die Geschäftsidee, sorgfältige Planung, realistische Finanzierung und Geduld in den ersten Monaten. Hinzu kommt: Beratung nutzen und sich ein stabiles Netzwerk aufbauen.

Fazit: So läuft der Weg in die Selbstständigkeit ab

Der Weg in die Selbstständigkeit ist ein großer Schritt, der gut überlegt sein sollte. Wer den Traum von Unabhängigkeit in die Realität umsetzen möchte, braucht nicht nur eine gute Geschäftsidee, sondern auch Planung, Disziplin und Durchhaltevermögen.

Von den ersten Überlegungen über die Wahl der Rechtsform, die Finanzierung und die Gewerbeanmeldung bis hin zu Versicherungen, Steuern und Kundengewinnung gibt es viele Stationen. Jede davon hat ihre eigene Bedeutung – und erst im Zusammenspiel ergibt sich ein stabiles Fundament für eine erfolgreiche Gründung.

Selbstständigkeit bringt Chancen, aber auch Verantwortung und Risiken. Wer sich gründlich vorbereitet, Beratungsangebote nutzt und seine Schritte realistisch plant, erhöht die Wahrscheinlichkeit, langfristig erfolgreich zu sein. Damit wird aus einer Idee ein tragfähiges Unternehmen – und aus einem Wunsch ein neuer Lebensweg.