Selbstständigkeit ist für viele der konsequente nächste Schritt zu mehr Unabhängigkeit, Sinn und Gestaltungsspielraum im Berufsleben. In Zeiten wirtschaftlicher Umbrüche, digitaler Innovationen und neuer Arbeitsmodelle entdecken immer mehr Menschen den Reiz, die Kontrolle über ihre berufliche Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

Doch der Weg in die Selbstständigkeit verlangt mehr als nur eine gute Idee. Es geht um Strategie, Marktverständnis, finanzielle Planung und die Fähigkeit, aus Visionen tragfähige Geschäftsmodelle zu formen. Dabei eröffnen sich heute so viele Möglichkeiten wie nie zuvor – von digitalen Business-Ideen über nachhaltige Dienstleistungen bis hin zu klassischen Ladenkonzepten oder Franchise-Unternehmen.

Dieser Artikel beleuchtet, warum sich der Schritt in die Selbstständigkeit lohnt, welche Kriterien eine gute Geschäftsidee ausmachen, und zeigt konkrete Business-Ideen mit Zukunftspotenzial. Ergänzt wird das durch praxisorientierte Tipps zu Planung, Umsetzung und langfristigem Erfolg. Ziel ist ein klarer, realitätsnaher Überblick über die Chancen, Herausforderungen und Strategien, die Gründer heute kennen sollten, um nachhaltig erfolgreich zu sein.

Warum lohnt sich der Weg in die Selbstständigkeit?

Die Arbeitswelt verändert sich rasant – als Reaktion darauf wächst der Wunsch vieler Menschen nach beruflicher Unabhängigkeit. Die Selbstständigkeit bietet eine Möglichkeit, eigene Ideen zu verwirklichen, flexibel zu arbeiten und die eigene Karriere selbst zu gestalten. Doch jenseits der oft romantisierten Vorstellung vom „eigenen Chef sein“ steckt dahinter ein komplexer, aber lohnender Weg, der sorgfältige Planung, Mut und strategisches Denken erfordert.

Der Wandel der Arbeitswelt als Treiber

Globalisierung, Digitalisierung und neue Technologien verändern nicht nur Geschäftsmodelle, sondern auch die Erwartungen an Arbeit. Klassische Strukturen mit festen Arbeitszeiten und Hierarchien lösen sich zunehmend auf. Viele Arbeitnehmer erleben gleichzeitig Unsicherheit und fehlende Gestaltungsspielräume.

Die Selbstständigkeit wird dadurch zu einer Alternative, um die Kontrolle über das eigene berufliche Umfeld zurückzugewinnen. Ob als Einzelunternehmer, Freelancer, Inhaber eines kleinen Unternehmens oder Gründer eines Start-ups – die Formen der Selbstständigkeit sind vielfältig und bieten unterschiedliche Freiheitsgrade.

Auch staatliche Förderprogramme, vereinfachte Wege zur Unternehmensgründung und neue Finanzierungsmöglichkeiten wie Crowdfunding haben den Zugang in den letzten Jahren erleichtert.

Chancen und Perspektiven für Gründer

Der Schritt in die Selbstständigkeit bedeutet nicht nur mehr Verantwortung, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten. Wer eine tragfähige Geschäftsidee entwickelt, kann mit Innovationskraft und Weitblick langfristig stabile Erträge erzielen. Besonders die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Produkten, digitalen Dienstleistungen und flexiblen Lösungen schafft Raum für kreative Geschäftsmodelle.

Zu den größten Vorteilen zählen:

- Gestaltungsfreiheit: Selbstständige können eigene Ideen umsetzen, statt Vorgaben zu folgen.

- Flexibilität: Arbeitszeiten und Arbeitsorte lassen sich individueller gestalten – ein Pluspunkt für die Work Life Balance.

- Potenzial für Wachstum: Anders als im Angestelltenverhältnis sind die Ertragsmöglichkeiten nicht gedeckelt.

- Schnelle Entscheidungswege: Unternehmer bestimmen selbst über Planung, Umsetzung und Strategie.

Viele Gründer berichten, dass die Selbstständigkeit ein völlig neues Verhältnis zu Arbeit schafft. Sie empfinden ihre Tätigkeit als sinnstiftender, da sie direkt die Auswirkungen ihres Handelns spüren – sei es bei zufriedenen Kunden oder bei der Entwicklung eigener Produkte.

Risiken, die man kennen sollte

Natürlich ist die Selbstständigkeit kein Selbstläufer. Fehlendes Startkapital, falsche Einschätzung des Marktes oder eine unklare Geschäftsstrategie können schnell zum Problem werden. Ohne fundierte Planung und realistische Einschätzung der eigenen Stärken ist das Risiko hoch, anfangs zu viel zu wollen und sich zu überfordern.

Ein häufig unterschätzter Faktor ist die finanzielle Absicherung. Während Angestellte auf Sozialleistungen wie Krankengeld oder Arbeitslosengeld zurückgreifen können, müssen Selbstständige entsprechende Vorsorge selbst treffen. Auch die Themen Buchhaltung, Steuern und Marketing erfordern Fachkenntnis und Disziplin.

Gleichzeitig darf das Risiko nicht überbewertet werden. Mit einer durchdachten Idee, solider Planung und Anpassungsfähigkeit können viele Hürden überwunden werden. Erfolgreiche Gründer betonen, dass Rückschläge Teil des Lernprozesses sind – entscheidend ist, aus Fehlern schnell zu lernen und Strategien laufend zu optimieren.

Der gesellschaftliche Wandel hin zu mehr Selbstbestimmung

Ein weiterer Aspekt: Die gesellschaftliche Wahrnehmung von Selbstständigkeit hat sich stark verändert. Früher galt sie als riskante Alternative zur sicheren Festanstellung – heute steht sie für Innovationsgeist und Eigenverantwortung. Besonders in Zeiten, in denen viele Branchen durch Automatisierung und Umstrukturierung geprägt sind, suchen immer mehr Menschen nach einem neuen, individuelleren Berufsweg.

Auch Unternehmen selbst fördern zunehmend ein Umfeld, das unternehmerisches Denken unterstützt – etwa durch Programme für Intrapreneurship oder flexible Arbeitsmodelle. Diese Entwicklung sorgt dafür, dass Selbstständigkeit nicht mehr als Ausnahme, sondern als ernsthafte Karriereoption betrachtet wird.

Selbstständigkeit als Antwort auf den Wandel

Der Weg in die Selbstständigkeit ist kein kurzfristiger Trend, sondern eine Reaktion auf tiefgreifende Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Wer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und seine Geschäftsidee mit Leidenschaft und Struktur anzugehen, hat gute Chancen, ein stabiles und erfüllendes Business aufzubauen.

Ob im Home Business, Online Business oder mit einem stationären Unternehmen – die Möglichkeiten sind heute größer denn je. Die entscheidende Frage lautet dabei nicht nur, ob man sich selbstständig machen sollte, sondern wie: Mit einer klaren Vision, realistischem Plan und einem Verständnis für den Markt kann Selbstständigkeit zum entscheidenden Karriereschritt werden.

Welche Kriterien helfen bei der Wahl einer passenden Geschäftsidee?

Die Wahl der richtigen Geschäftsidee ist der entscheidende Moment auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Sie bildet das Fundament jedes Unternehmens – und entscheidet über Erfolg oder Scheitern. Wer sich zu früh auf eine Idee festlegt, ohne Markt, Zielgruppe oder Geschäftsmodell zu prüfen, riskiert, wertvolle Zeit und Kapital zu verlieren. Umgekehrt kann eine gut durchdachte Geschäftsidee, die zur eigenen Persönlichkeit und zum Marktumfeld passt, den Unterschied zwischen einem kurzen Experiment und einer nachhaltigen unternehmerischen Laufbahn ausmachen.

Die Basis: Persönliche Stärken und Motive

Jede Gründung beginnt mit einer ehrlichen Selbstanalyse. Welche Kompetenzen, Leidenschaften und Werte treiben an? Wer seine Geschäftsidee nur nach kurzfristigen Trends auswählt, läuft Gefahr, schnell die Motivation zu verlieren. Erfolgreiche Gründer betonen immer wieder: Die Idee muss nicht nur wirtschaftlich sinnvoll sein, sondern auch emotional tragen.

Eine fundierte Analyse hilft, den eigenen Ausgangspunkt realistisch einzuschätzen:

Zentrale Fragen zur Selbstreflexion:

- Welche Fähigkeiten bringe ich mit, die für ein Geschäft relevant sind?

- Welche Tätigkeiten erfüllen mich wirklich?

- Bin ich bereit, über längere Zeit konsequent an einer Idee zu arbeiten?

- Welche Risiken kann ich finanziell und persönlich tragen?

- Passt die Idee zu meinem Lebensstil – etwa hinsichtlich Arbeitszeiten und Work Life Balance?

Viele Gründer unterschätzen, wie stark persönliche Motivation und Ausdauer mit wirtschaftlichem Erfolg verknüpft sind. Wer mit Überzeugung handelt, wird auch schwierige Phasen besser überstehen.

Marktanalyse: Wo echte Chancen liegen

Nach der Selbstanalyse folgt der Blick nach außen: der Markt. Eine gute Geschäftsidee löst ein konkretes Problem, befriedigt einen bestehenden Bedarf oder schafft einen neuen. Dabei ist weniger entscheidend, ob ein Bereich völlig neu ist – wichtiger ist, dass er eine klare Positionierung erlaubt.

Zentrale Schritte der Marktanalyse:

- Nachfrage prüfen: Gibt es für mein Produkt oder meine Dienstleistung ein nachweisbares Kundeninteresse?

- Wettbewerb beobachten: Wer bietet Ähnliches an – und wo gibt es Lücken im Markt?

- Zielgruppe definieren: Welche Menschen sollen erreicht werden? Welche Bedürfnisse haben sie?

- Preispotenzial bewerten: Ist der Markt bereit, für die Lösung zu zahlen?

- Trends erkennen: Welche gesellschaftlichen, technologischen oder ökologischen Entwicklungen begünstigen mein Geschäft?

Gerade im digitalen Umfeld entstehen neue Märkte oft aus bestehenden Strukturen – etwa, wenn traditionelle Dienstleistungen durch Online Business oder Home Business Modelle neu interpretiert werden.

Wirtschaftlichkeit und Startkapital

Ein kreatives Konzept allein reicht nicht. Die Geschäftsidee muss wirtschaftlich tragfähig sein. Dazu gehört eine klare Kalkulation, realistische Erwartungen und die Einschätzung, wie viel Startkapital benötigt wird. Manche Ideen – etwa im Bereich digitaler Dienstleistungen – lassen sich mit minimalem Eigenkapital umsetzen. Andere, wie ein Ladenkonzept oder Handwerksbetrieb, erfordern höhere Anfangsinvestitionen.

Wichtige Faktoren zur finanziellen Bewertung:

- Startkapital: Wie viel Geld wird benötigt, um den Start zu finanzieren?

- Fixkosten: Welche laufenden Ausgaben entstehen (z. B. Büro, Lager, Versicherungen)?

- Einnahmequellen: Welche Produkte oder Dienstleistungen bringen Umsatz?

- Liquidität: Wie lange lässt sich das Unternehmen ohne Gewinn tragen?

- Finanzierungsmöglichkeiten: Gibt es Förderprogramme, Kredite oder Investoren?

Wer seine Geschäftsidee bereits in dieser Phase betriebswirtschaftlich durchdenkt, kann Risiken frühzeitig erkennen und vermeiden. Ein solider Finanzplan ist die Grundlage jeder tragfähigen Unternehmensgründung.

Von der Idee zum Geschäftsmodell

Nicht jede Idee ist automatisch ein Geschäftsmodell. Erst wenn klar ist, wie aus der Idee ein funktionierendes System von Wertschöpfung, Kundennutzen und Einnahmen entsteht, wird sie unternehmerisch interessant. Hier hilft das Business Model Canvas – ein strategisches Werkzeug, mit dem sich Geschäftsmodelle visuell strukturieren lassen.

Kernbausteine des Business Model Canvas:

- Kundensegmente: Wer sind die wichtigsten Kunden?

- Wertangebot: Welches Problem löst das Produkt oder die Dienstleistung?

- Kanäle: Wie erreicht man die Zielgruppe (z. B. Social Media, Online Shop, stationäres Geschäft)?

- Kundenbeziehungen: Wie entsteht Vertrauen und Bindung?

- Einnahmequellen: Wofür zahlen Kunden – und wie viel?

- Schlüsselressourcen: Welche Mittel, Werkzeuge oder Partner werden benötigt?

- Schlüsselaktivitäten: Welche Tätigkeiten sichern den laufenden Betrieb?

- Partnernetzwerk: Welche Kooperationen sind sinnvoll (z. B. Franchise Unternehmen oder Agenturen)?

- Kostenstruktur: Welche Kosten dominieren das Modell langfristig?

Ein Business Model Canvas schafft Klarheit und deckt frühzeitig Schwachstellen auf – etwa, wenn Kundennutzen und Kostenstruktur nicht im Gleichgewicht stehen.

Kreativität als Erfolgsfaktor

Innovative Geschäftsideen entstehen selten durch Zufall. Kreativität bedeutet im unternehmerischen Kontext, bestehende Dinge neu zu kombinieren oder in andere Kontexte zu übertragen. Oft genügt ein neuer Blick auf ein alltägliches Problem, um ein tragfähiges Konzept zu entwickeln.

Bewährte Methoden, um Ideen zu finden:

- Probleme im Alltag beobachten: Wo gibt es ineffiziente Abläufe oder unbefriedigte Bedürfnisse?

- Trends adaptieren: Wie lassen sich Entwicklungen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder Regionalität auf eigene Ideen anwenden?

- Feedback einholen: Gespräche mit potenziellen Kunden bringen oft entscheidende Impulse.

- Brainstorming mit Experten: Austausch im Netzwerk oder in Gründerwerkstätten eröffnet neue Perspektiven.

- Best-Practice-Analysen: Erfolgreiche Geschäftsmodelle anderer Branchen liefern wertvolle Anregungen.

Gerade in der heutigen Arbeitswelt, in der Dienstleistungen, Produkte und Märkte immer schneller entstehen, ist Anpassungsfähigkeit ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Eine gute Geschäftsidee zeichnet sich nicht nur durch Originalität aus, sondern durch Umsetzbarkeit und klare Positionierung.

Die Wahl der richtigen Geschäftsidee erfordert ein Zusammenspiel aus Rationalität, Erfahrung und Intuition. Sie muss zu den eigenen Fähigkeiten, zum Marktumfeld und zu langfristigen Zielen passen. Eine gute Geschäftsidee verbindet wirtschaftliche Tragfähigkeit mit persönlicher Leidenschaft – und bildet damit den stabilsten Ausgangspunkt für jede Form von Selbstständigkeit.

10 konkrete Ideen für Selbstständigkeit – vom Online Business bis zum Laden-Geschäft

Eine Geschäftsidee lebt davon, dass sie zu den eigenen Fähigkeiten passt und zugleich den Nerv der Zeit trifft. Der Markt bietet heute eine Vielzahl von Möglichkeiten – von digitalen Geschäftsmodellen bis zu handwerklichen Nischen. Entscheidend ist nicht, ob eine Idee „neu“ ist, sondern ob sie ein echtes Bedürfnis erfüllt, sich differenzieren lässt und wirtschaftlich tragfähig ist.

Im Folgenden werden zehn Ideen vorgestellt, die in der aktuellen Wirtschaftslage realistische Chancen bieten – von skalierbaren Online-Angeboten bis zu lokalen Geschäftsmodellen mit persönlichem Bezug.

1. Online Shop für spezialisierte Produkte

E-Commerce bleibt ein Wachstumsmarkt. Während große Plattformen den Massenmarkt bedienen, entstehen Nischen für spezialisierte Produkte – etwa regionale Feinkost, nachhaltige Mode oder handgefertigte Accessoires. Wer ein durchdachtes Konzept, verlässliche Lieferanten und ein stimmiges Marketing hat, kann sich in diesen Segmenten erfolgreich positionieren.

Praxis-Tipp:

Ein klarer USP (Unique Selling Point) ist entscheidend. Statt ein weiteres Standardprodukt zu verkaufen, sollte das Sortiment eine Geschichte erzählen – etwa durch Herkunft, Qualität oder Design.

2. Social Media Management für Unternehmen

Viele kleine und mittlere Unternehmen haben erkannt, wie wichtig digitale Präsenz ist, verfügen aber weder über Know-how noch Zeit, um Social Media strategisch zu betreuen. Hier bietet sich eine wachsende Dienstleistung an: Social Media Management.

Selbstständige in diesem Bereich entwickeln Content-Strategien, betreuen Kanäle, planen Kampagnen und übernehmen Community Management. Auch ergänzende Angebote wie Performance-Marketing oder Influencer-Kooperationen erhöhen die Attraktivität des Portfolios.

3. Online Kurse und digitale Weiterbildung

E-Learning ist längst ein eigener Markt. Wer Expertise in einem gefragten Bereich besitzt – etwa Sprachen, Marketing, Design, Handwerk oder Gesundheit –, kann Wissen professionell aufbereiten und in Form von Online Kursen anbieten.

Neben Kursplattformen wie Udemy oder Skillshare besteht auch die Möglichkeit, ein eigenes Portal zu entwickeln, das langfristig als Marke wächst.

Vorteile:

- geringe Fixkosten

- hohe Skalierbarkeit

- Kombination aus passivem Einkommen und aktiver Betreuung

4. Nachhaltige Dienstleistungen

Nachhaltigkeit ist kein Trend mehr, sondern Teil vieler Kaufentscheidungen. Dienstleistungen, die ökologische Verantwortung mit Alltagstauglichkeit verbinden, gewinnen an Bedeutung – etwa Reparaturservices, Upcycling-Workshops oder Energieberatungen.

Wer über Fachwissen verfügt, kann diese Entwicklung nutzen. Gerade Kommunen und Bildungseinrichtungen suchen zunehmend nach Experten, die Nachhaltigkeit praxisnah vermitteln.

5. Unverpackt Laden oder Regionalkonzept

Der stationäre Handel erlebt eine Renaissance – nicht trotz, sondern wegen der Digitalisierung. Kunden schätzen persönliche Beratung, Regionalität und transparente Herkunft. Ein Unverpackt Laden oder ein Geschäft mit Fokus auf regionale Produkte kann wirtschaftlich funktionieren, wenn das Konzept authentisch ist und klare Werte vermittelt.

Wichtig ist eine genaue Standortanalyse: Laufkundschaft, Mietkosten und Kooperationen mit lokalen Produzenten beeinflussen den Erfolg.

6. Beratungsdienstleistungen und Coaching

Wirtschaft, Gesundheit, Karriere oder Persönlichkeitsentwicklung – Beratungen und Coachings boomen. Besonders in Zeiten ständiger Veränderung suchen Menschen und Unternehmen nach Orientierung.

Wer über fundierte Expertise verfügt, kann sein Wissen in strukturierte Beratungsangebote überführen. Digitale Kanäle erweitern dabei die Reichweite enorm.

Beispielhafte Spezialisierungen:

- Gründungsberatung und Business Coaching

- Finanz- und Vorsorgeberatung

- Ernährungs- oder Mentalcoaching

- Strategie- und Organisationsberatung für Unternehmen

7. Handwerk und kreative Werkstätten

Trotz aller Digitalisierung behalten handwerkliche Berufe ihren Wert. Kleine Werkstätten, etwa für Holzarbeiten, Textilreparatur oder individuelle Möbel, profitieren vom Wunsch vieler Menschen nach Qualität und Langlebigkeit.

Auch Kombinationen aus Handwerk und Design – wie Upcycling-Produkte oder Maßanfertigungen – bieten Raum für kreative Geschäftsmodelle. Eine gute Online-Präsenz kann zusätzlich Kunden außerhalb der Region erreichen.

8. Franchise Unternehmen

Franchise-Systeme bieten einen Mittelweg zwischen Selbstständigkeit und etabliertem Geschäftsmodell. Der Franchise-Geber liefert Know-how, Marke und Strukturen, der Gründer bringt Engagement und Kapital ein.

Gerade für Einsteiger, die noch wenig Erfahrung in der Unternehmensgründung haben, kann dieser Weg attraktiv sein. Die Investition ist höher, dafür sinkt das Risiko, da ein erprobtes Konzept übernommen wird.

9. Affiliate Marketing und Online Content

Auch im digitalen Bereich gibt es Möglichkeiten, mit vergleichsweise geringem Startkapital ein eigenes Geschäft aufzubauen. Im Affiliate Marketing werden Inhalte erstellt – etwa Blogs, Vergleichsseiten oder Social Media Beiträge –, die auf Produkte oder Dienstleistungen verlinken.

Einnahmen entstehen über Provisionen pro Verkauf oder Klick. Dieses Geschäftsmodell erfordert Ausdauer, Suchmaschinenkenntnis und redaktionelles Gespür, kann aber langfristig ein stabiles passives Einkommen schaffen.

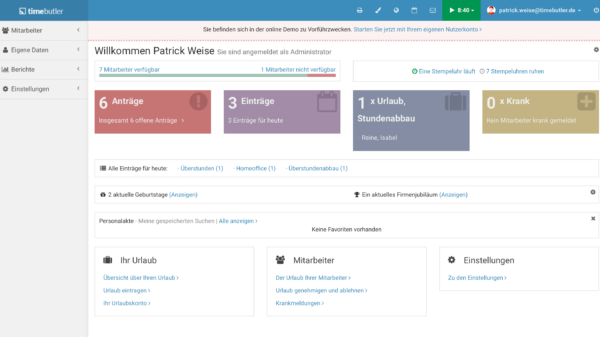

10. Dienstleistungen für die neue Arbeitswelt

Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch. Remote Work, flexible Arbeitszeiten und ortsunabhängige Teams verändern ganze Branchen. Daraus entstehen neue Geschäftschancen – beispielsweise in den Bereichen digitale Büroorganisation, virtuelle Assistenz, IT-Support oder Personalmanagement.

Beispiele für gefragte Dienstleistungen:

- virtuelle Assistenz für kleine Unternehmen

- IT-Beratung und Cyber-Security-Dienstleistungen

- Tools oder Services für Remote Teams

- Agenturen für Employer Branding und Recruiting

Ob digitale Plattform, lokaler Laden oder spezialisierte Dienstleistung – gute Geschäftsideen entstehen dort, wo persönliche Stärken und Marktbedürfnisse zusammenfinden. Entscheidend ist, klein zu beginnen, Strukturen aufzubauen und das Konzept laufend an reale Nachfrage anzupassen.

Erfolg entsteht nicht allein durch Kreativität, sondern durch konsequente Umsetzung, klare Planung und einen wachsamen Blick auf Marktveränderungen.

Von der Idee zur Umsetzung – wie gelingt der Start?

Eine überzeugende Geschäftsidee ist nur der Anfang. Entscheidend wird, was daraus entsteht. Zwischen Inspiration und Umsetzung liegt der eigentliche Kern der Selbstständigkeit: Planung, Organisation und konsequentes Handeln. Viele Gründer scheitern nicht an ihrer Idee, sondern an der Ausführung – weil Prozesse fehlen, finanzielle Puffer zu knapp kalkuliert sind oder strategische Entscheidungen zu spät getroffen werden. Wer die Umsetzung strukturiert angeht, erhöht seine Erfolgschancen erheblich.

Der Startpunkt: aus der Idee ein Konzept entwickeln

Bevor ein Unternehmen entsteht, braucht es ein klares Konzept. Es ist der Leitfaden, der aus einer vagen Idee ein greifbares Geschäftsmodell formt. Dabei gilt das Prinzip: je präziser die Vorbereitung, desto flexibler die Umsetzung.

Elemente eines tragfähigen Konzepts:

- Ziel und Vision: Was soll langfristig erreicht werden? Welche Werte stehen im Zentrum?

- Kundennutzen: Welches konkrete Problem wird gelöst – und warum ist die Lösung überzeugend?

- Wettbewerbsvorteil: Worin unterscheidet sich das Angebot von anderen?

- Einnahmequellen: Welche Produkte oder Dienstleistungen sichern den Umsatz?

- Marketingstrategie: Wie werden Zielgruppen erreicht und gebunden?

Ein Konzept muss keine starre Blaupause sein. Es darf wachsen, sich anpassen und durch Erfahrungen verfeinert werden. Viele erfolgreiche Unternehmer beginnen klein, testen ihr Angebot in der Praxis und skalieren erst, wenn Prozesse funktionieren.

Der Gründungsprozess: Schritt für Schritt ins eigene Unternehmen

Die Unternehmensgründung verläuft in Phasen, die sich strukturiert planen lassen. Wer diese Schritte konsequent durchläuft, schafft eine solide Basis und behält auch in der Aufbauphase den Überblick.

Die wichtigsten Etappen:

- Ideenvalidierung: Testen, ob die Idee marktfähig ist (z. B. über Prototypen oder Online-Umfragen).

- Businessplan: Ausarbeitung der Strategie, Finanzplanung und Ziele.

- Rechtsformwahl: Je nach Risiko und Startkapital (z. B. Einzelunternehmen, GbR, GmbH).

- Finanzierung: Eigenkapital, Kredite, Förderprogramme oder Investoren prüfen.

- Anmeldung und Formalitäten: Gewerbeanmeldung, Steuernummer, Versicherungen.

- Markteintritt: Aufbau von Vertrieb, Marketing und Kundennetzwerk.

- Optimierung: Prozesse anpassen, Feedback nutzen, Effizienz steigern.

Ein klarer Zeitplan hilft, Prioritäten zu setzen und Ressourcen gezielt einzusetzen. Gerade in der Anfangsphase sollten Aufgaben delegiert oder automatisiert werden, um Kapazitäten für den Kern des Geschäfts zu schaffen.

Finanzierung: vom Eigenkapital bis zu Förderprogrammen

Kaum eine Unternehmensgründung gelingt ohne ausreichende finanzielle Mittel. Entscheidend ist, die Kapitalstruktur von Beginn an realistisch zu planen. Dabei gilt: Liquidität ist wichtiger als Rendite in der Startphase.

Typische Finanzierungswege:

- Eigenkapital: Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit, aber begrenzter Spielraum.

- Bankkredit: Klassische Lösung, jedoch an Bonität und Sicherheiten gebunden.

- Fördermittel: Staatliche Zuschüsse oder Programme wie KfW-Gründerkredit.

- Crowdfunding: Finanzierung durch viele kleine Investoren – besonders bei innovativen Projekten.

- Business Angels: Erfahrene Investoren, die Kapital und Know-how einbringen.

Ein häufiges Problem junger Unternehmen ist die Unterschätzung der laufenden Kosten. Neben Investitionen für Ausstattung und Marketing entstehen Fixkosten für Versicherungen, Software, Miete oder Personal. Eine Liquiditätsreserve für mindestens sechs Monate schafft Sicherheit.

Marketing und Sichtbarkeit: wie Kunden Vertrauen fassen

Selbst die beste Idee bleibt wirkungslos, wenn sie niemand kennt. Der Aufbau einer Marke und die Gewinnung erster Kunden gehören daher zu den wichtigsten Aufgaben beim Start. In der Anfangsphase zählt vor allem Authentizität – Kunden reagieren positiv auf transparente Kommunikation und nachvollziehbare Werte.

Effektives Marketing muss nicht teuer sein. Ziel ist, die richtige Zielgruppe über passende Kanäle zu erreichen.

Strategische Ansätze für den Markteintritt:

- Digitale Präsenz: Professionelle Website, Suchmaschinenoptimierung und Social Media.

- Content-Marketing: Relevante Inhalte schaffen Vertrauen und fördern organisches Wachstum.

- Netzwerkaufbau: Kooperationen mit anderen Unternehmen oder Dienstleistern.

- Lokale Präsenz: Veranstaltungen, Pop-up-Stores oder Kooperationen vor Ort.

Gerade Social Media kann zum entscheidenden Werkzeug werden. Wer kontinuierlich Inhalte teilt, die Mehrwert bieten, baut Reichweite und Markenbindung auf – unabhängig davon, ob es sich um ein Online Business oder einen stationären Laden handelt.

Organisation und Teamstruktur

Auch wenn viele Gründer als Einzelunternehmer starten, braucht jedes Unternehmen klare Strukturen. Spätestens wenn erste Aufträge eingehen oder das Geschäft wächst, wird Organisation zum Erfolgsfaktor. Aufgaben, Zuständigkeiten und Kommunikationswege sollten definiert sein, um Reibungsverluste zu vermeiden.

Kernprinzipien effizienter Organisation:

- Transparente Prozesse: Alle Beteiligten wissen, was wann zu tun ist.

- Digitale Tools: Projektmanagement-Software, Buchhaltungsprogramme oder CRM-Systeme sparen Zeit.

- Delegation: Aufgaben gezielt abgeben, um Freiräume für strategische Arbeit zu schaffen.

- Teamkultur: Gemeinsame Werte fördern Motivation und Qualität.

Ein gutes Team ersetzt Erfahrung – und umgekehrt. Manche Gründer starten bewusst allein, andere bauen von Beginn an auf Kooperationen. Beide Wege können funktionieren, solange die Aufgaben klar verteilt und Ziele messbar definiert sind.

Erfolgsfaktoren und Stolpersteine – was gilt es zu beachten?

Der Weg in die Selbstständigkeit ist selten geradlinig. Nach der Gründung beginnt die eigentliche Arbeit: das Tagesgeschäft, das Kundenmanagement, die strategische Weiterentwicklung. Viele Unternehmer berichten, dass die ersten ein bis zwei Jahre entscheidend sind. In dieser Phase entscheidet sich, ob das Geschäftsmodell trägt, wie sich die Arbeitsbelastung entwickelt – und ob sich der Schritt in die Selbstständigkeit langfristig lohnt.

Erfolg entsteht hier nicht durch Zufall, sondern durch eine Kombination aus Disziplin, Anpassungsfähigkeit und einem klaren Blick für Prioritäten. Gleichzeitig lauern Stolpersteine, die jedes junge Unternehmen treffen können – von finanziellen Engpässen bis zu organisatorischen Überforderungen.

Erfolgsfaktoren: Was erfolgreiche Unternehmer gemeinsam haben

Trotz unterschiedlicher Branchen und Geschäftsmodelle gibt es wiederkehrende Muster, die erfolgreiche Selbstständige teilen. Diese Prinzipien sind weniger theoretisch als gelebte Haltung – sie prägen Entscheidungen, Kommunikation und Arbeitsweise.

Wichtige Erfolgsfaktoren in der Selbstständigkeit:

- Klare Vision und Zielorientierung: Eine starke Vision gibt Richtung und Identität. Sie hilft, Entscheidungen auch in schwierigen Phasen konsequent zu treffen.

- Kundenzentriertes Denken: Der Kunde steht im Mittelpunkt. Bedürfnisse zu verstehen und ernst zu nehmen ist die Grundlage für nachhaltigen Erfolg.

- Finanzielle Disziplin: Umsätze sind wichtig – Cashflow ist überlebenswichtig. Wer Kosten und Liquidität laufend im Blick behält, bleibt handlungsfähig.

- Netzwerkpflege: Geschäftserfolg entsteht selten isoliert. Kontakte zu Partnern, Branchenkollegen und Mentoren eröffnen neue Möglichkeiten.

- Flexibilität: Märkte ändern sich. Erfolgreiche Unternehmer reagieren früh, passen ihr Angebot an und nutzen Chancen.

Diese Faktoren sind kein Garant, aber ein Kompass. Sie zeigen, worauf es wirklich ankommt: Stabilität, Vertrauen und Anpassungsfähigkeit – sowohl im Markt als auch im eigenen Denken.

Häufige Stolpersteine – und wie man sie vermeidet

Wo Erfolg möglich ist, sind auch Risiken präsent. Viele Gründer scheitern nicht an mangelnder Qualität, sondern an falschen Erwartungen oder fehlenden Strukturen. Es sind oft dieselben Fehler, die junge Unternehmen ausbremsen – und die sich mit Weitsicht vermeiden lassen.

Typische Stolperfallen im Gründeralltag:

- Unterschätzte Arbeitsbelastung: Selbstständigkeit bedeutet nicht automatisch Freiheit. Gerade in der Anfangsphase sind Arbeitszeiten lang und Pausen selten. Wer die eigene Belastbarkeit realistisch einschätzt und früh Routinen schafft, beugt Erschöpfung vor.

- Fehlende Liquiditätsplanung: Aufträge bedeuten nicht sofort verfügbare Einnahmen. Rücklagen und vorausschauendes Controlling sind entscheidend.

- Zu breite Zielgruppen: Viele Gründer wollen „alle“ ansprechen. Erfolg entsteht jedoch durch klare Positionierung – wer für jeden etwas anbietet, überzeugt niemanden vollständig.

- Mangelnde Selbstorganisation: Fehlende Prioritäten, unklare Aufgabenverteilung oder chaotische Abläufe bremsen Wachstum.

- Übermäßige Perfektion: Der Drang, alles von Anfang an perfekt zu machen, verzögert Fortschritt. Besser: starten, testen, verbessern.

Diese Probleme sind nicht ungewöhnlich – entscheidend ist, sie früh zu erkennen und aktiv gegenzusteuern.

Die Bedeutung von Flexibilität und Lernbereitschaft

Erfolg in der Selbstständigkeit ist selten das Ergebnis einer starren Strategie. Vielmehr entsteht er durch die Fähigkeit, aus Rückschlägen zu lernen und sich neuen Gegebenheiten anzupassen. Märkte verändern sich, Kundenbedürfnisse wandeln sich, Technologien eröffnen neue Wege.

Gründer, die ihr Geschäftsmodell regelmäßig hinterfragen, sichern ihre Zukunftsfähigkeit. Diese Anpassungsfähigkeit betrifft nicht nur Produkte, sondern auch Strukturen, Prozesse und persönliche Arbeitsweisen.

Beispielhafte Ansätze für unternehmerische Lernkultur:

- Regelmäßige Feedbackrunden mit Kunden und Partnern.

- Analyse von Fehlentscheidungen, um Prozesse zu optimieren.

- Weiterbildung in digitalen Tools, Marketing oder Management.

- Austausch mit anderen Unternehmern über aktuelle Markttrends.

Gerade kleine Unternehmen profitieren von kurzen Entscheidungswegen. Wer Veränderungen als Chance begreift, bleibt konkurrenzfähig – unabhängig von Unternehmensgröße oder Branche.

Work Life Balance und Selbstmanagement

Ein unterschätztes Thema in der Selbstständigkeit ist die persönliche Balance. Während Flexibilität ein klarer Vorteil ist, kann sie auch zur Belastung werden, wenn Grenzen verschwimmen. Dauerhafte Erreichbarkeit, unklare Arbeitszeiten und fehlende Erholung mindern langfristig nicht nur die Lebensqualität, sondern auch die unternehmerische Leistungsfähigkeit.

Erprobte Strategien für nachhaltige Selbstorganisation:

- Klare Arbeitszeiten festlegen und Pausen einplanen.

- Aufgaben priorisieren statt permanent reagieren.

- Zeitmanagement-Methoden wie die Eisenhower-Matrix oder Kanban nutzen.

- Erfolg nicht nur in Zahlen messen, sondern auch in Lebensqualität.

Gerade Unternehmer mit wachsendem Team sollten Vorbild sein: Eine gesunde Work Life Balance wirkt sich positiv auf Motivation, Produktivität und Unternehmenskultur aus.

Die Rolle der Vision und Werte

Jedes stabile Unternehmen ruht auf einer inneren Überzeugung – einer Idee davon, warum es existiert und welchen Beitrag es leistet. Diese Vision verleiht Sinn, Struktur und Orientierung, besonders in schwierigen Zeiten.

Werte sind dabei mehr als Schlagworte. Sie bestimmen, wie mit Kunden, Mitarbeitern und Partnern umgegangen wird. Unternehmen mit klarer Wertebasis treffen Entscheidungen schneller, kommunizieren glaubwürdiger und bauen langfristig Vertrauen auf.

Zentrale Fragen zur Wertearbeit:

- Wofür steht mein Unternehmen – über das Produkt hinaus?

- Welche Haltung möchte ich nach außen vertreten?

- Wie spiegeln sich diese Werte im Alltag wider – im Service, im Marketing, im Umgang mit Partnern?

Wer seine Vision mit echtem Handeln untermauert, schafft wirtschaftlichen Erfolg – und baut eine Marke mit Charakter.

Ausblick – wie sieht die Zukunft der Selbstständigkeit aus?

Selbstständigkeit ist längst kein Nischenphänomen mehr, sondern ein zentraler Bestandteil der modernen Wirtschaft. Sie steht für Flexibilität, Innovationskraft und den Wunsch, eigene Wege zu gehen. Doch wie entwickelt sich dieses Feld in den kommenden Jahren weiter? Zwischen Digitalisierung, gesellschaftlichem Wertewandel und neuen Arbeitsmodellen verändert sich auch das Verständnis von Unternehmertum – hin zu mehr Selbstbestimmung, Verantwortung und Vernetzung.

Neue Dynamik durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz

Die Digitalisierung bleibt der wichtigste Treiber für neue Geschäftsmodelle. Automatisierung, KI-gestützte Prozesse und datenbasierte Entscheidungen verändern nahezu jede Branche. Für Gründer bedeutet das zweierlei: Einerseits entstehen völlig neue Geschäftsfelder, andererseits wachsen die Anforderungen an technologische Kompetenz.

Künstliche Intelligenz unterstützt bereits heute Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung. Online-Business-Modelle können mit vergleichsweise geringem Startkapital umgesetzt werden, da viele Abläufe skalierbar und automatisiert sind. Auch kleine Unternehmen nutzen zunehmend digitale Tools für Buchhaltung, Kommunikation oder Kundenservice – was Zeit spart und Professionalität erhöht.

Trends, die die Selbstständigkeit prägen werden:

- Digitale Dienstleistungen: Virtuelle Beratung, E-Learning, Content Creation und Social Media Management wachsen weiter.

- Hybride Geschäftsmodelle: Kombination aus Online-Präsenz und physischem Angebot (z. B. Pop-up-Stores oder Showrooms).

- Automatisierte Abläufe: KI, Chatbots und CRM-Systeme übernehmen Routineaufgaben.

- Globale Vernetzung: Selbst kleine Unternehmen können international agieren – über Plattformen, Netzwerke und digitale Vertriebskanäle.

Diese Entwicklungen eröffnen enorme Chancen, setzen aber auch voraus, dass Gründer technologische Veränderungen aktiv mitgestalten und sich laufend weiterbilden.

Nachhaltigkeit als unternehmerisches Leitmotiv

Ein zweiter Megatrend prägt die Zukunft ebenso stark: Nachhaltigkeit. Verbraucher achten zunehmend auf Herkunft, Ressourcenschonung und soziale Verantwortung. Unternehmen, die glaubwürdig auf diese Erwartungen reagieren, gewinnen Vertrauen und sichern sich langfristige Marktanteile.

Für Selbstständige eröffnet das neue Möglichkeiten – sei es in Form nachhaltiger Produkte, ökologischer Dienstleistungen oder sozialer Geschäftsmodelle. Besonders in Branchen wie Lebensmittel, Mode, Energie oder Mobilität verschiebt sich der Fokus von reiner Profitabilität hin zu ganzheitlichem Wert.

Zukunftsfähige Geschäftsmodelle verbinden:

- wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlichem Nutzen,

- Ressourceneffizienz mit Innovationsgeist,

- transparente Kommunikation mit authentischem Handeln.

Nachhaltigkeit wird damit nicht nur zum moralischen Anspruch, sondern zu einem klaren Wettbewerbsvorteil.

Arbeitsmodelle im Wandel: mehr Freiheit, mehr Verantwortung

Die klassische Karriere mit fester Anstellung verliert an Dominanz. Stattdessen gewinnen selbstbestimmte Arbeitsformen an Bedeutung – von Freelancern über hybride Unternehmer bis zu Solo-Selbstständigen mit digitalen Geschäftsmodellen.

Diese Entwicklung ist Ausdruck eines kulturellen Wandels: Menschen wollen nicht nur Einkommen sichern, sondern Sinn finden. Sie suchen Arbeitsformen, die Kreativität, Flexibilität und Lebensqualität verbinden.

Für Gründer bedeutet das, ihre Angebote stärker an diese neuen Bedürfnisse anzupassen. Dienstleistungen rund um Work Life Balance, mentale Gesundheit, Coaching oder berufliche Neuorientierung werden zunehmend nachgefragt.

Auch Kooperationen ersetzen zunehmend Konkurrenzdenken. Netzwerke, Gemeinschaftsbüros oder Projektpartnerschaften schaffen Strukturen, in denen Selbstständige voneinander profitieren – ohne auf Eigenständigkeit zu verzichten.

Chancen und Herausforderungen in einer vernetzten Wirtschaft

Die Selbstständigkeit der Zukunft ist stärker vernetzt, digitaler und diverser. Gleichzeitig wächst der Wettbewerb. Wer erfolgreich bleiben will, braucht ein klares Profil, fachliche Exzellenz und die Fähigkeit, Trends früh zu erkennen.

Ein zentrales Zukunftsthema ist dabei die persönliche Markenbildung – das Personal Branding. Kunden entscheiden zunehmend nach Vertrauen, nicht nur nach Preis. Authentische Kommunikation, Expertise und Transparenz werden zu Schlüsselwerten im modernen Unternehmertum.

Empfohlene Strategien für die Zukunft:

- Wissen sichtbar machen – etwa über Fachartikel, Webinare oder Social Media.

- Digitale Reichweite gezielt aufbauen und pflegen.

- Kooperationen mit komplementären Partnern eingehen.

- Regelmäßig Innovationspotenzial im eigenen Geschäftsmodell prüfen.

Erfolg wird künftig weniger an Größe, sondern an Anpassungsfähigkeit gemessen. Wer flexibel bleibt, kann selbst in volatilen Märkten bestehen.

Fazit: Selbstständigkeit als Zukunftsform von Arbeit

Selbstständigkeit ist mehr als eine berufliche Option – sie ist ein Spiegel gesellschaftlicher Veränderung. Sie steht für Selbstverantwortung, Innovationskraft und den Wunsch, Arbeit neu zu denken. Ob im Home Business, als Berater, Produzent oder digitaler Dienstleister: Wer seine Geschäftsidee mit Substanz und Strategie verfolgt, hat auch in unsicheren Zeiten beste Chancen.

Die kommenden Jahre werden zeigen, wie sehr Technologie, Nachhaltigkeit und Werteorientierung zusammenwachsen. Doch eines bleibt unverändert: Der Erfolg jeder Gründung beginnt mit einem klaren Ziel, einer durchdachten Idee und dem Mut, sie umzusetzen.

Die Selbstständigkeit der Zukunft ist dynamisch, kreativ und persönlich – ein Raum, in dem Unternehmertum wieder das bedeutet, was es im Kern immer war: die Freiheit, selbst zu gestalten.