Eine gelungene Selbstvorstellung ist in vielen Situationen entscheidend – sei es im Bewerbungsgespräch, beim Networking, in einer Vorstellungsrunde oder im geschäftlichen Kontext. Der erste Eindruck zählt, und oft entscheidet er darüber, ob Vertrauen entsteht, ob Sympathie geweckt wird und ob ein Gespräch positiv verläuft. Der Inhalt und die Art der Präsentation bestimmen maßgeblich, wie kompetent und professionell jemand wahrgenommen wird. Der eigene Auftritt sollte daher keinesfalls dem Zufall überlassen werden.

Die Fähigkeit, sich selbst strukturiert, prägnant und authentisch vorzustellen, ist sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld eine wertvolle Kompetenz. Sie spiegelt nicht nur Fachwissen und Qualifikationen wider, sondern vermittelt auch Persönlichkeit, Zielstrebigkeit und Kommunikationsstärke. Während manche Menschen sich intuitiv gut präsentieren können, benötigen andere eine gezielte Vorbereitung und praktische Tipps, um Sicherheit zu gewinnen.

Dieser umfassende Leitfaden zeigt, warum eine gute Selbstvorstellung wichtig ist, welche Elemente sie enthalten sollte, welche Fallstricke es zu vermeiden gilt und welche konkreten Maßnahmen dabei helfen, einen souveränen und positiven Eindruck zu hinterlassen.

Warum ist es wichtig, sich gut vorzustellen?

Ob es sich um ein Assessment Center, eine Kurzvorstellung oder ein Vorstellungsgespräch beim künftigen Arbeitgeber handelt, die Vorstellung der eigenen Person nimmt eine zentrale Rolle ein. Eine wirkungsvolle Selbstvorstellung eröffnet die Möglichkeit, Kontrolle über die eigene Wahrnehmung zu übernehmen. Sie hilft, relevante Informationen gezielt zu vermitteln, Missverständnisse zu vermeiden und Vertrauen aufzubauen. Gerade im beruflichen Umfeld – etwa im Bewerbungsgespräch – dient sie als Türöffner und Grundlage für den weiteren Gesprächsverlauf.

In Gruppensituationen wie Seminaren oder Workshops ermöglicht sie eine klare Positionierung innerhalb der Gruppe. Auch im privaten Bereich, etwa bei gesellschaftlichen Anlässen oder im Ehrenamt, unterstützt eine gute Selbstvorstellung dabei, Kontakte zu knüpfen und den eigenen Standpunkt nachvollziehbar zu machen.

Zudem ist die Selbstvorstellung ein Indikator für Selbstbewusstsein und Kommunikationsfähigkeit – beides Soft Skills, die in nahezu allen Lebensbereichen gefragt sind. Wer in der Lage ist, sich klar und selbstsicher auszudrücken, wirkt kompetent und überzeugend.

Sich gut präsentieren – Einige praktische Tipps

Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Selbstvorstellung liegt nicht nur in der inhaltlichen Vorbereitung, sondern auch in der bewussten Gestaltung des Auftretens. Wer die Wirkung seiner Worte, seiner Körpersprache und seiner Aussagen versteht, kann sich gezielt in Szene setzen – ohne unauthentisch zu wirken. Dabei helfen klare Strukturen, ein Gespür für die jeweilige Situation und die richtige Auswahl der Inhalte.

Im Folgenden werden konkrete Tipps vorgestellt, die helfen, sich wirkungsvoll und glaubwürdig zu präsentieren – egal, ob es sich um eine berufliche oder persönliche Situation handelt.

Eine gründliche Vorbereitung

Im Berufsleben dreht sich alles um den Schein und das Sein. Eine professionelle Selbstvorstellung beginnt mit einer sorgfältigen Vorbereitung. Dabei sollte der Kontext der Vorstellung berücksichtigt werden: Handelt es sich um ein Bewerbungsgespräch, ein berufliches Netzwerktreffen oder eine interne Teamvorstellung? Je nach Anlass variieren Ton, Inhalt und Umfang. Eine schriftliche Skizzierung der wichtigsten Punkte kann helfen, den roten Faden nicht zu verlieren.

Die Präsentation auf die Stellenausschreibung abstimmen

Insbesondere im Rahmen von Bewerbungsgesprächen sollte die Selbstvorstellung auf die jeweilige Stelle abgestimmt werden. Relevante Qualifikationen und Erfahrungen sollten gezielt hervorgehoben werden, um zu zeigen, warum die eigene Person zur ausgeschriebenen Position passt. Das bedeutet, die Anforderungen der Stellenausschreibung genau zu analysieren und mit den eigenen Fähigkeiten in Bezug zu setzen.

An der Körperhaltung arbeiten

Nonverbale Kommunikation spielt eine zentrale Rolle bei der Selbstpräsentation. Eine aufrechte, offene Körperhaltung signalisiert Selbstsicherheit und Interesse. Verschlossene Haltungen – etwa verschränkte Arme – können hingegen abweisend wirken. Auch ein fester, aber nicht dominanter Händedruck trägt zum positiven Gesamteindruck bei.

Relevante persönliche Leistungen erwähnen

Persönliche Erfolge und Leistungen, die einen konkreten Bezug zum Anlass der Vorstellung haben, sollten genannt werden. Diese unterstreichen nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern verdeutlichen auch die Fähigkeit, konkrete Ziele zu erreichen. Dabei ist es wichtig, sachlich zu bleiben und nicht in Eigenlob zu verfallen.

Nur relevante Punkte aus dem Lebenslauf auswählen

Ein häufiger Fehler besteht darin, den gesamten Lebenslauf chronologisch nachzuerzählen. Stattdessen empfiehlt es sich, nur jene Stationen hervorzuheben, die für die jeweilige Situation bedeutsam sind. Das zeigt nicht nur Zielstrebigkeit, sondern auch die Fähigkeit zur Selektion und Fokussierung.

Üben macht den Meister

Die Selbstvorstellung sollte geübt werden – idealerweise laut und gegebenenfalls mit Feedback durch Dritte. Dadurch entsteht Routine, Unsicherheiten werden abgebaut, und die Gefahr, wichtige Punkte zu vergessen, wird reduziert. Besonders hilfreich ist das Üben in realitätsnahen Situationen.

Vorstellung wird zur Routine

Wer regelmäßig Gelegenheiten zur Selbstvorstellung nutzt, entwickelt mit der Zeit eine natürliche Sicherheit. Dies betrifft nicht nur Vorstellungsgespräche, sondern auch alltägliche Begegnungen, bei denen es darum geht, sich selbst, das eigene Projekt oder das Unternehmen vorzustellen. Routine bedeutet jedoch nicht, jedes Mal denselben Text abzuspulen, sondern flexibel auf die jeweilige Situation eingehen zu können.

Gestik beachten

Gestik unterstützt das gesprochene Wort und verleiht der Selbstvorstellung Ausdrucksstärke. Offene, kontrollierte Gesten unterstreichen die eigenen Aussagen und fördern die Verständlichkeit. Übermäßige oder unkontrollierte Bewegungen hingegen können ablenken und Unsicherheit signalisieren. Wichtig ist eine natürliche und situationsgerechte Körpersprache.

Aufrichtigkeit und Authentizität

Authentizität ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Eine übertrieben inszenierte Selbstpräsentation kann schnell unglaubwürdig wirken. Wer sich hingegen so zeigt, wie er oder sie tatsächlich ist, wirkt vertrauenswürdig und sympathisch. Aufrichtigkeit in der Darstellung der eigenen Fähigkeiten, auch unter Nennung von Entwicklungspotenzialen, wird von Gesprächspartnern geschätzt.

Den Mehrwert für das Unternehmen hervorheben

Im beruflichen Kontext sollte stets die Frage beantwortet werden: „Was hat das Unternehmen davon, wenn genau diese Person eingestellt wird?“ Der Fokus liegt dabei auf dem individuellen Mehrwert, also auf den besonderen Stärken, die eingebracht werden können. Dies kann in Form konkreter Kompetenzen, Projekterfahrungen oder auch durch Soft Skills geschehen, die das Team ergänzen.

Psychologische Aspekte der Selbstvorstellung

Hinter einer erfolgreichen Selbstvorstellung stehen nicht nur Struktur, Inhalt und Körpersprache, sondern auch mentale und emotionale Prozesse, die oft im Verborgenen wirken. Die innere Einstellung, das eigene Selbstbild und der Umgang mit Nervosität haben großen Einfluss darauf, wie eine Vorstellung wahrgenommen wird. Wer sich seiner selbst bewusst ist, mentale Hürden überwindet und mit der richtigen inneren Haltung auftritt, kann seine Wirkung gezielt verbessern.

Im Folgenden werden zentrale psychologische Faktoren beleuchtet, die eine gelungene Selbstpräsentation unterstützen – oder behindern können.

Die Bedeutung des Selbstbilds

Das Selbstbild beschreibt die Vorstellung, die eine Person von sich selbst hat – inklusive ihrer Fähigkeiten, Schwächen, Werte und ihres Verhaltens. Dieses innere Bild beeinflusst, wie selbstbewusst jemand auftritt und wie er oder sie sich anderen gegenüber präsentiert. Ein positives, realistisches Selbstbild fördert Authentizität und Selbstsicherheit, während ein verzerrtes oder negativ geprägtes Selbstbild schnell zu Unsicherheit, Selbstzweifeln oder übertriebener Selbstkritik führen kann.

Gerade in Vorstellungssituationen ist das Selbstbild entscheidend. Wer sich selbst als kompetent, offen und klar wahrnimmt, strahlt dies auch aus. Umgekehrt wirken Unsicherheit und negative Selbsteinschätzung auf das Gegenüber oft unmittelbar. Deshalb ist es hilfreich, sich bewusst zu machen, welche positiven Eigenschaften die eigene Person auszeichnen und welche bisherigen Erfolge das eigene Profil untermauern. Eine schriftliche Selbstreflexion oder ein Feedback von Dritten kann helfen, ein realistisches und stabiles Selbstbild zu entwickeln.

Lampenfieber und Nervosität überwinden

Lampenfieber ist ein weit verbreitetes Phänomen – selbst erfahrene Redner, Führungskräfte oder Künstler kennen das Gefühl der Anspannung vor einer wichtigen Präsentation. In moderatem Maß kann Nervosität sogar positiv wirken, da sie die Konzentration erhöht und den Fokus stärkt. Problematisch wird sie jedoch, wenn sie lähmt, Denkblockaden verursacht oder zu einem unsicheren Auftritt führt.

Die Ursachen für starke Nervosität liegen häufig in der Angst vor Ablehnung, Fehlern oder Kontrollverlust. Hier helfen Techniken aus dem Bereich der Mental- oder Atemarbeit: Tiefe Bauchatmung, progressive Muskelentspannung oder Visualisierungsübungen können die innere Anspannung reduzieren. Auch der Verzicht auf Perfektionismus und die Akzeptanz von kleinen Unsicherheiten helfen, Druck abzubauen. Denn eine Selbstvorstellung muss nicht perfekt sein – sie muss glaubwürdig und menschlich wirken.

Selbstsicherheit stärken durch innere Vorbereitung

Selbstsicherheit lässt sich nicht nur durch Übung, sondern auch durch innere Vorbereitung gezielt stärken. Wer sich mental auf eine Vorstellungssituation einstellt, kann sein Auftreten wirksam beeinflussen. Dazu gehört unter anderem, sich mögliche Gesprächsverläufe vorzustellen, innere Blockaden zu erkennen und sich mit affirmativen Aussagen zu stärken.

Ein bewährter Ansatz ist das sogenannte „mentale Probehandeln“: Dabei wird die Vorstellungssituation gedanklich durchgespielt – inklusive Begrüßung, zentraler Aussagen und möglicher Rückfragen. Diese Technik ermöglicht es, sich emotional und kognitiv vorzubereiten, Sicherheit zu gewinnen und die Angst vor dem Unbekannten zu reduzieren. Auch das Vorstellen eines positiven Ausgangs – etwa eines gelungenen Gesprächs mit wertschätzendem Feedback – kann das Selbstvertrauen nachhaltig stärken.

Hilfreich ist es außerdem, sich auf die eigenen Ressourcen zu besinnen: Welche Kompetenzen zeichnen die eigene Person aus? Welche Herausforderungen wurden bereits gemeistert? Durch diese Rückbesinnung auf persönliche Stärken wird ein innerer Anker geschaffen, der auch in stressigen Situationen Stabilität verleiht.

Positives Mindset vor der Vorstellung aufbauen

Die innere Haltung entscheidet oft darüber, wie eine Situation erlebt und gemeistert wird. Ein positives Mindset vor der Selbstvorstellung bedeutet nicht, naiv optimistisch zu sein, sondern mit einer konstruktiven, lösungsorientierten und freundlichen Grundhaltung in die Situation zu gehen. Es geht darum, sich nicht auf mögliche Fehler oder Schwächen zu konzentrieren, sondern auf Chancen, Stärken und das gemeinsame Ziel eines guten Gesprächs.

Positive Selbstgespräche, kurze mentale „Booster“ und motivierende Leitsätze können dabei unterstützen. Formulierungen wie „Ich habe etwas Wertvolles zu bieten“, „Ich bin gut vorbereitet“ oder „Ich darf zeigen, was ich kann“ wirken stärkend und unterstützen einen souveränen Auftritt.

Darüber hinaus kann das sogenannte Reframing – also das bewusste Umdeuten einer Situation – helfen. So wird aus dem gefürchteten Vorstellungsgespräch eine Gelegenheit zum Austausch, aus dem Stressmoment eine Möglichkeit zum persönlichen Wachstum. Ein solches Mindset erhöht die emotionale Flexibilität und trägt dazu bei, selbst unter Druck authentisch und ruhig zu bleiben.

Sich gut präsentieren – Fehler, die man vermeiden sollte

Eine gelungene Selbstvorstellung lebt nicht nur von der Qualität der Inhalte und der Präsentation, sondern auch vom Bewusstsein möglicher Fallstricke. Viele Präsentationen scheitern nicht an mangelnder Kompetenz, sondern an unausgesprochenen Fehlern, die die Wirkung entscheidend trüben. Eine gute Selbstreflexion hilft, diese Schwächen zu erkennen und zu vermeiden.

Der folgende Abschnitt beleuchtet typische Fehlerquellen bei Selbstvorstellungen und zeigt, wie diese vermieden werden können – für einen klaren, professionellen Auftritt ohne Stolpersteine.

Mangelnde Vorbereitung

Unvorbereitet in eine Selbstvorstellung zu gehen, führt häufig zu einem unstrukturierten, nervösen Auftritt. Wesentliche Informationen können vergessen werden, die Präsentation wirkt improvisiert und wenig überzeugend. Eine gezielte Vorbereitung sorgt für Sicherheit und Struktur.

Übermäßiges Vertrauen

Ein übertrieben selbstbewusster Auftritt kann schnell arrogant wirken. Zwar ist Selbstsicherheit wichtig, doch sie sollte stets mit einer gewissen Bodenständigkeit einhergehen. Eine gesunde Selbsteinschätzung, gepaart mit einem realistischen Blick auf die eigenen Fähigkeiten, überzeugt mehr als aufgesetztes Selbstlob.

Mangelnder Augenkontakt

Augenkontakt vermittelt Aufmerksamkeit, Interesse und Offenheit. Wer den Blickkontakt vermeidet, wirkt unsicher oder desinteressiert. Ein ausgewogener, natürlicher Augenkontakt ist daher essenziell für eine gelungene Präsentation der eigenen Person.

Zu lange oder verwirrende Rede

Eine Selbstvorstellung sollte präzise und klar strukturiert sein. Weitschweifige Ausführungen oder das Abschweifen in irrelevante Details wirken ermüdend und irritierend. Klare Aussagen, eine logische Gliederung und ein roter Faden sind entscheidend für eine verständliche Darstellung.

Das Lächeln nicht vergessen!

Ein freundliches Lächeln öffnet Türen – es signalisiert Sympathie, Offenheit und emotionale Intelligenz. Gerade zu Beginn eines Gesprächs kann ein Lächeln die Anspannung mindern und für eine positive Atmosphäre sorgen. Es sollte jedoch authentisch und nicht aufgesetzt wirken.

FAQ

Wie kann ich mich kurz vorstellen?

Eine kurze Selbstvorstellung – etwa im Rahmen eines „Elevator Pitches“ – umfasst in der Regel den Namen, die aktuelle Position oder Tätigkeit, relevante Qualifikationen und das Ziel des Gesprächs. In maximal 30 bis 60 Sekunden sollten die wichtigsten Punkte klar und prägnant vermittelt werden.

In welcher Reihenfolge stellt man sich vor?

Die klassische Reihenfolge einer Selbstvorstellung beginnt mit dem Namen, gefolgt von beruflicher Rolle oder aktuellem Tätigkeitsfeld. Danach folgen relevante Erfahrungen, besondere Kompetenzen und gegebenenfalls ein Ausblick auf berufliche Ziele oder die Motivation für die jeweilige Situation.

Wie kann man sich vorstellen?

Eine gelungene Selbstvorstellung orientiert sich an folgenden Kriterien: klar strukturiert, anlassbezogen, authentisch, und auf das Wesentliche reduziert. Dabei werden nicht nur berufliche Stationen, sondern auch persönliche Stärken und Potenziale betont, stets im Hinblick auf die Relevanz für den Gesprächspartner.

Wie stelle ich am besten vor?

Am besten gelingt die Selbstvorstellung, wenn sie mit einer freundlichen Begrüßung beginnt, in einem sicheren Ton vorgetragen wird und sowohl verbale als auch nonverbale Elemente einbezieht. Eine selbstbewusste, aber nicht überhebliche Haltung sowie ein zielgerichteter Inhalt sind hierbei entscheidend.

Fazit

Die Kunst der Selbstvorstellung vereint fachliche Kompetenz, kommunikative Fähigkeiten und authentisches Auftreten. Sie ist kein starres Konstrukt, sondern ein dynamisches Instrument zur Selbstpositionierung, das je nach Kontext variiert werden sollte. Eine gute Vorbereitung, bewusste Körpersprache, klare Inhalte und ein echtes Interesse am Gegenüber bilden die Grundlage für einen erfolgreichen ersten Eindruck. Wer typische Fehler meidet und regelmäßig übt, entwickelt im Laufe der Zeit eine souveräne Routine. Letztlich ist die Fähigkeit zur professionellen Selbstvorstellung ein entscheidender Faktor für persönlichen und beruflichen Erfolg.

Bildquellen:

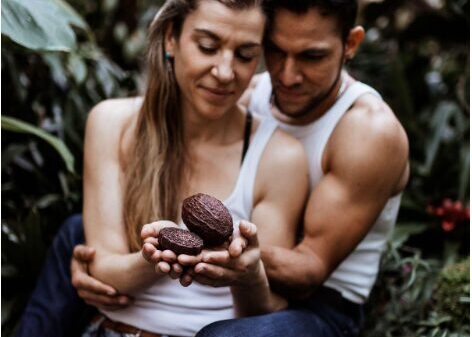

- Bewerbungsgespräch Wie stellt man sich vor: Bild auf unsplash von Sebastian Herrmann